南向资金再夺港股定价权,资金南下抢筹更理性

AI导读:

本周港股高位宽幅震荡,南向资金净流入额高达1528亿港元,创下单月次高记录。与四年前相比,此次南向资金以一种更为理性的方式再夺港股定价权。资金从高股息资产转向AI等科技板块,金融和信息技术成为前两大净流入行业。

蓝鲸新闻2月28日讯(记者敖玉连)本周,港股在近年来高位宽幅震荡,四年前的港股定价权争夺战再度上演。

2021年初,公募主导的南向资金创造了3100亿港元的天量净买入记录,华创证券在当时预言:“跨过香江去,夺取定价权。”然而,这场争夺战以南向资金高位入场后被套牢告终,恒指随后大跌,回调持续三年。

进入2025年2月,港股定价权争夺的论调重燃,南向资金净流入额高达1528亿港元,创下单月次高记录。与四年前相比,南向资金此次以一种更为理性的方式再夺港股定价权。

南下资金抢筹港股

南向资金正猛灌港股。尽管2月的最后一个交易日,港股以一根大阴线收盘,恒生科技指数跌超5%,但南向资金却无畏调整,尾盘流入量暴增,当天净流入119亿港元。

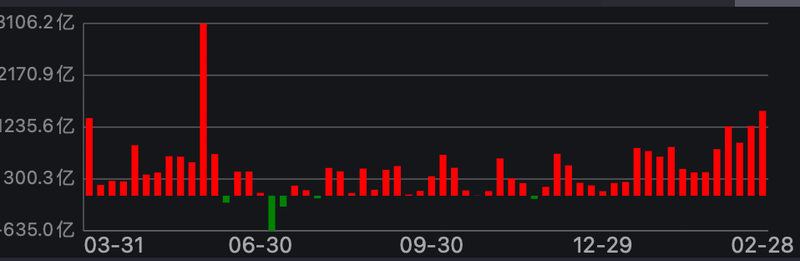

整个2月,南向资金净流入额高达1528亿港元,创下历史次高,仅次于2021年1月的史诗级买入。同时,这也是南向资金连续20个月实现净流入。

特别是自2024年10月市场好转后,净流速平稳且快。最近三个月,南向资金累计流入0.38万亿港元,占2014年互联互通以来总流入额(3.97万亿港元)的十分之一。

2020年至今南向资金流入(按月计算)

南下资金不仅在净流入上表现出色,成交额也引人注目。2024年三季度后,港股出现拐点,南向资金在港股总成交额中的占比多次突破50%的关键点位。

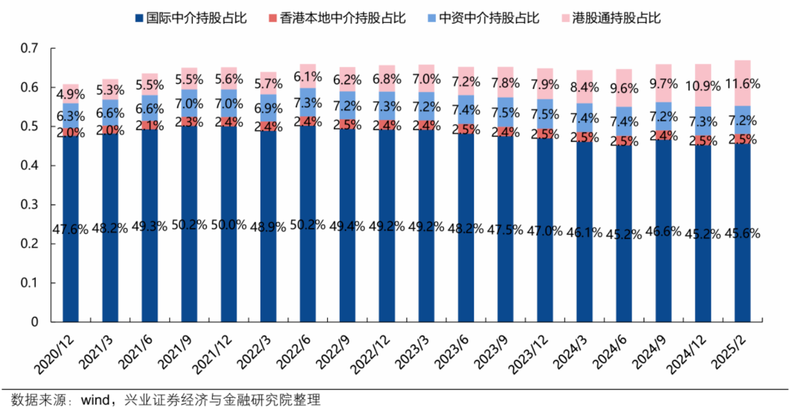

在港股市场,国际资金的力量一直举足轻重。然而,最近两年,南向资金在港股的话语权逐步提升。据兴业证券研报,截至2月21日,南向资金在港股总市值中的持有比例已达11.6%,较2020年末的4.9%大幅提升。与此同时,国际中介机构持股则下降至45.6%。

南下资金构成与投资方向

沪深港通有50万的开通门槛,通常南下资金多以机构为主,业内普遍认为险资是大买家。

在投资方向上,2024年南下资金主要流向高股息资产,如三桶油、四大行、煤炭公用事业等。然而,最近一个季度,资金开始明显转向AI等科技板块。前三大净流入行业为:信息技术(净买入983亿元)、金融(净买入833亿元)、可选消费(净买入614亿元)。净流入个股前三为:阿里巴巴、腾讯控股、中芯国际。

一场更理性的港股定价权争夺

上一次南向资金大规模争夺港股定价权是在2020年下半年至2021年初。当时,公募基金火爆,A股估值较高,港股作为“价值洼地”吸引了大量增量资金。主要抢筹的板块是“新经济板块”,即现在的港股互联网,如腾讯、美团、小米等。

然而,由于集中流入单一概念,市场形容这是公募A股抱团后的港股分团。2021年1月,南向资金净买入高达3000亿港元,同比暴增9倍。然而,狂欢的顶点却成了崩盘的起点,次月恒生指数冲高到31183点后,抱团股大跌,那些高呼“夺权”的资金最终被套牢。此后,港股开启了三年的漫长回调。

与四年前相比,此次南下资金在争夺港股定价权时表现得更为理性。港股在2021年开始连跌近四年,南向资金一直在抄底,分别买入3790亿、3358亿、2894亿、7440亿,资金流向整体趋势平稳。按2025年前两个月净流入2783亿港元计算,全年有望流入8000亿港元。

在投资方向上,此前资金抱团新经济板块取暖,现在则是科技、红利两头布局。数据显示,最近一年,南向资金净买入金融板块最多,达2362亿元,其次是信息技术板块,达1816亿元。

截至目前,南向资金持有市值最多的股票是:腾讯(持股0.51万亿港元)、中国移动(0.23万亿港元)、小米集团-W(持股0.21万亿港元)

(文章来源:蓝鲸财经)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。