港股市场获资金追捧,价值重估热潮持续

AI导读:

2025年以来,港股市场持续获得资金追捧,领涨全球。在中资科技股引领下,港股迎来价值重估热潮。本文聚焦港股市场动态,分析资金流动趋势,并回顾近二十年来内地资金四次涌入港股市场的情况,展现香港资本市场结构变迁及我国经济结构转型升级的趋势。

2025年以来,港股市场持续获得资金追捧,表现抢眼,领涨全球股市。在中资科技股的引领下,港股迎来新一轮价值重估热潮。本报微信公众号特推出“港股七日谈”栏目,聚焦一周热点事件和市场动态,通过数据变化洞察港股市场资金流动及阶段性发展趋势。

上周,港股市场整体高位盘整,尽管科技股出现短线回调,但市场热点依然层出不穷。

南向资金再度加速流入港股市场,全周净买入额高达616亿港元,环比增长73%。在最近四个交易周内,有三周净买入额超过500亿港元,这一热度仅次于2021年初。

回顾近二十年来港股市场的四次内地资金涌入,这不仅反映了香港资本市场结构的深刻变迁,也映照出我国经济结构的转型升级。

大市盘整,人气不减

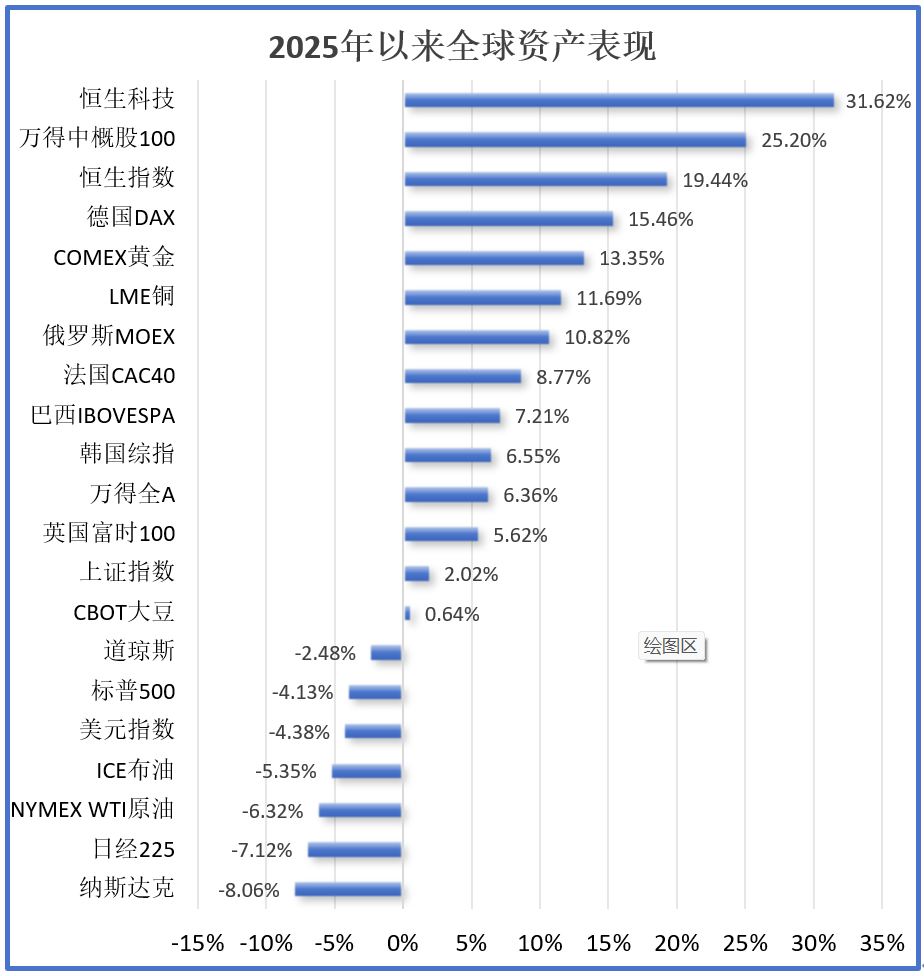

恒生指数全周缩量盘整,累计下跌1.12%;恒生科技指数则因获利回吐,跌幅达到2.59%。然而,从今年以来的整体表现看,港股依然领跑全球各主要股指及大类资产。

数据来源:Wind 董凤斌制图

尽管港股大市短线回调,但市场热情不减,资金纷纷追捧资源品和消费品板块。从恒生综合行业指数来看,在美元走弱及国际金价突破3000美元/盎司的推动下,原材料业和能源业指数全周分别累计上涨4.52%和2.51%;此外,必需消费指数逆市上涨2.59%。

个股亮点频现

本周,港股市场个股层面同样精彩纷呈。3月11日,比亚迪H股宣布完成435亿港元的H股配售,从3月3日公告配售股份筹资到最终完成,仅用8天时间,凸显当前港股市场的热度与资金吸引力。

此外,去年底上市的次新股越疆11日发布全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人,全周累计涨幅高达68.50%,相较于发行价,其当前股价已上涨2.35倍。

南向资金加速流入

南向资金再度加速流入港股,全周净买入616亿港元,环比增长73%。Wind数据显示,按恒生行业分类,非必需消费行业资金净流入最多,达242.79亿港元,金融业与资讯科技业净流入规模也均超100亿港元。

在最近四个交易周中,南向资金有三周净买入额超过500亿港元。从横向比较来看,当前内地资金对港股市场的热情仅次于2021年初。

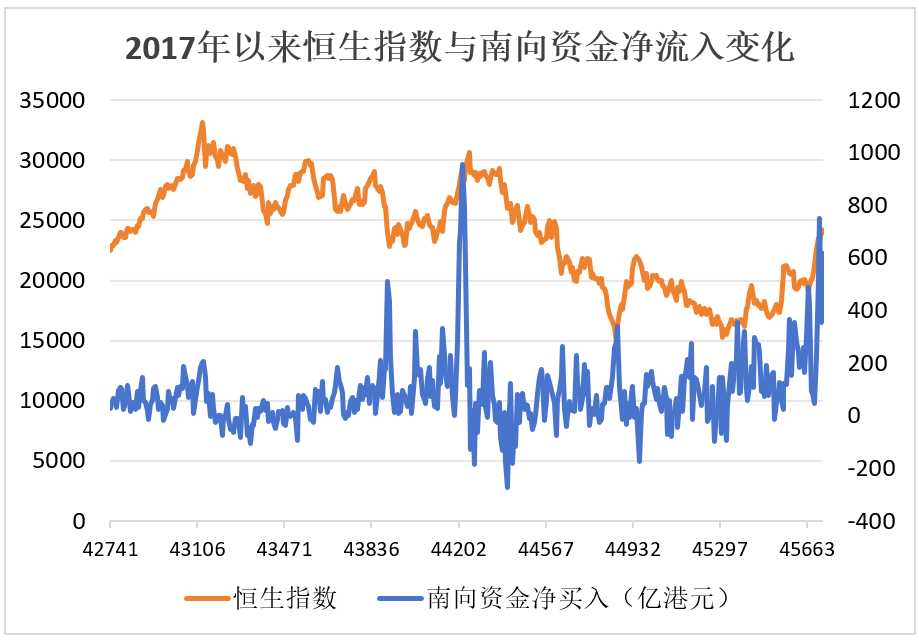

沪港通于2014年11月开通,深港通于2016年12月启动。下图展示了2017年以来恒生指数走势与南向资金净流入的变化情况。开通初期,港股通标的和每日额度有限,其与恒生指数的关联度不高。自2020年起,情况发生变化,恒指的每一次阶段高点都对应了南向资金的阶段性流入。

数据来源:Wind(周频数据) 董凤斌制图

四次内地资金涌入,映射港股结构变迁

近二十年来,港股市场共经历了四次明显的内地资金涌入:

近20年来恒生指数经历的四轮内地资金涌入

数据来源:Wind 董凤斌制图

2007年:内地资金初体验。恒生指数从当年8月17日低点迅速拉升至11月2日的高点。在此期间,低价股和题材股在行情初期获资金炒作,高折价H股迅速拉升,随后转向绩优股,金融、煤炭、有色、石油、航空、电信等板块轮番上涨。当时,内地资金除QDII外,还有部分通过灰色渠道进入港股市场。

随着A股市场股权分置改革的完成,越来越多的大型H股公司入选恒指。中石化、中国银行等H股陆续“染蓝”,再加上中移动、中海油等红筹股,中资股成为恒指中的重要力量。上市公司尤其是中资公司的高成长性,抵消了新兴市场的高风险溢价。港股市场成为多方博弈的场所,外资机构独大的时代结束。

2017年—2018年:内地资金分享核心资产牛市盛宴。2017年,恒生指数以36%的涨幅领跑全球市场,并于2018年1月末冲至历史高点。此轮行情由基本面驱动,恒生大型股、中型股指数表现优于小型股指数;腾讯、汇控、友邦、平安、建行等贡献了2017年恒指涨幅的近七成。

在此轮港股牛市中,内地资金同样积极参与。Wind数据显示,2017年南向资金累计净买入3399亿港元,同比增长近四成。港交所数据显示,2017年港股通日均成交额为98.24亿港元,占港股市场日均成交额的11.13%。南向资金选股偏好包括H股、未在A股上市的中国优秀企业以及国际知名企业。

不仅是二级市场,内地资金也涌向一级市场。2017年港股IPO募资额前五位均是中资公司。至此,港股市场上的中资股市值占比接近七成。

2020年—2021年:内资青睐新经济龙头。2020年10月至2021年2月,港股经历近二十年来最快的一轮牛市,恒生指数迅速拉升至31000点上方。以腾讯、阿里巴巴、美团、京东为代表的新经济龙头成为此轮行情的风向标。

港股通交易火爆,2021年1月南向资金月度净流入规模高达3106亿港元。南向资金主体包括基金等机构投资者和中小投资者。一方面,港股相关ETF产品交易火爆;另一方面,中小投资者通过港股通投资港股的热情升温。

此轮行情中,外资与内资存在分歧。以腾讯、阿里巴巴、美团为代表的新经济股在2020年12月下旬出现放量下挫后迅速拉升并创历史新高,主力资金换手迹象明显。国际资金在2020年3月至11月连续涌入香港市场,而自2020年11月至12月开始流出。

2025年以来:Deepseek引发中资科技股价值重估。自2021年2月港股见顶回落,直至2024年末,中资科技股经历漫长熊市,恒生科技指数的平均市盈率(TTM)跌至20倍左右。然而,自2025年春节以来,随着DeepSeek RI和阿里通义Qwen2.5-Max的发布,以及宇树科技人形机器人亮相春晚和民营企业座谈会的召开,中资科技股的叙事逻辑转变,全球资金对中资科技股开启价值重估。

叙事逻辑的转变引发内外资合力抢筹中资科技股,其中内地资金成为主导力量。2025年以来,南向资金累计净流入规模达到3755亿港元,每日南向资金占港股大市成交占比多次突破50%,平均值也在40%以上。

十八年弹指一挥间,从2007年内地资金涉足港股,到2025年由内地企业和内地资金主导的价值重估;从炒作低价股、题材股,到追逐核心资产,再到抢筹新经济龙头、中资科技股。内地资金每一次追逐的行业个股,以及对港股行情的影响程度均有所不同。这既反映了香港市场资金主体的变化、权重蓝筹行业结构的变迁,也折射出我国经济结构转型升级的趋势。

(文章来源:中国证券报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。