A股市场退市制度优化与并购重组升温

AI导读:

A股市场政策端优化升级,旨在建立优胜劣汰生态环境。退市新规落地,财务类退市指标收紧,导致退市风险公司数量增加。同时,并购重组成为上市公司提升经营质量的重要方式,市场明显升温。理想状态下,每年退市与上市企业数量持平,实现构成优化。

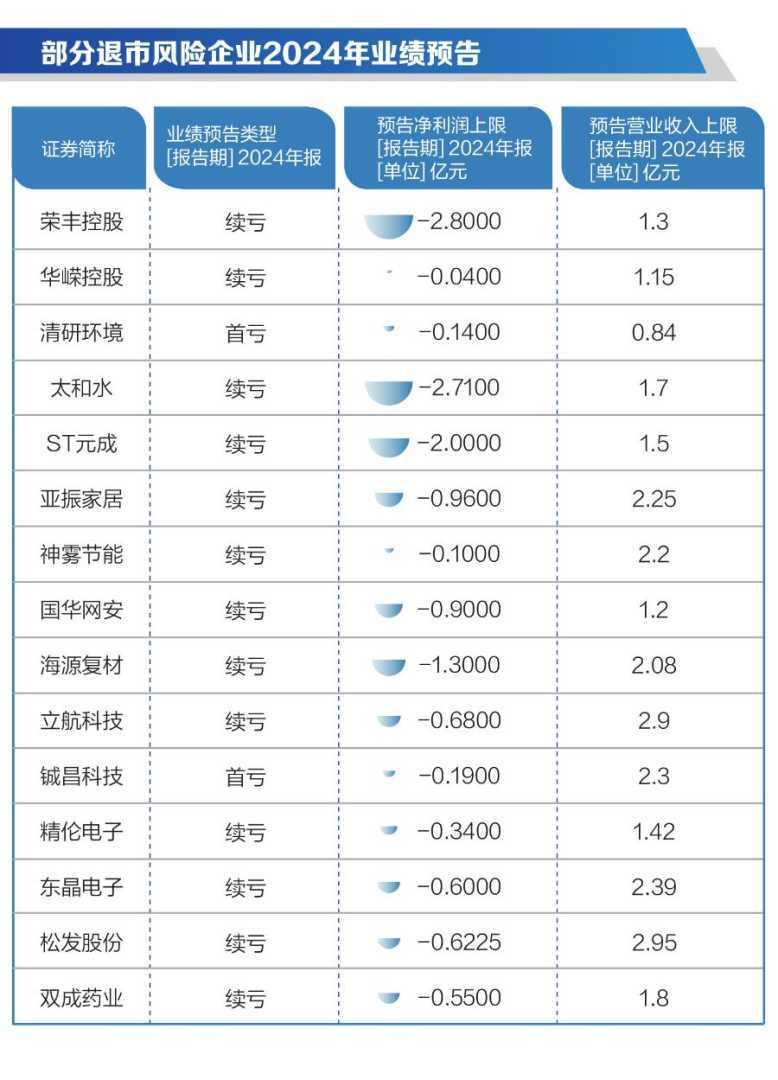

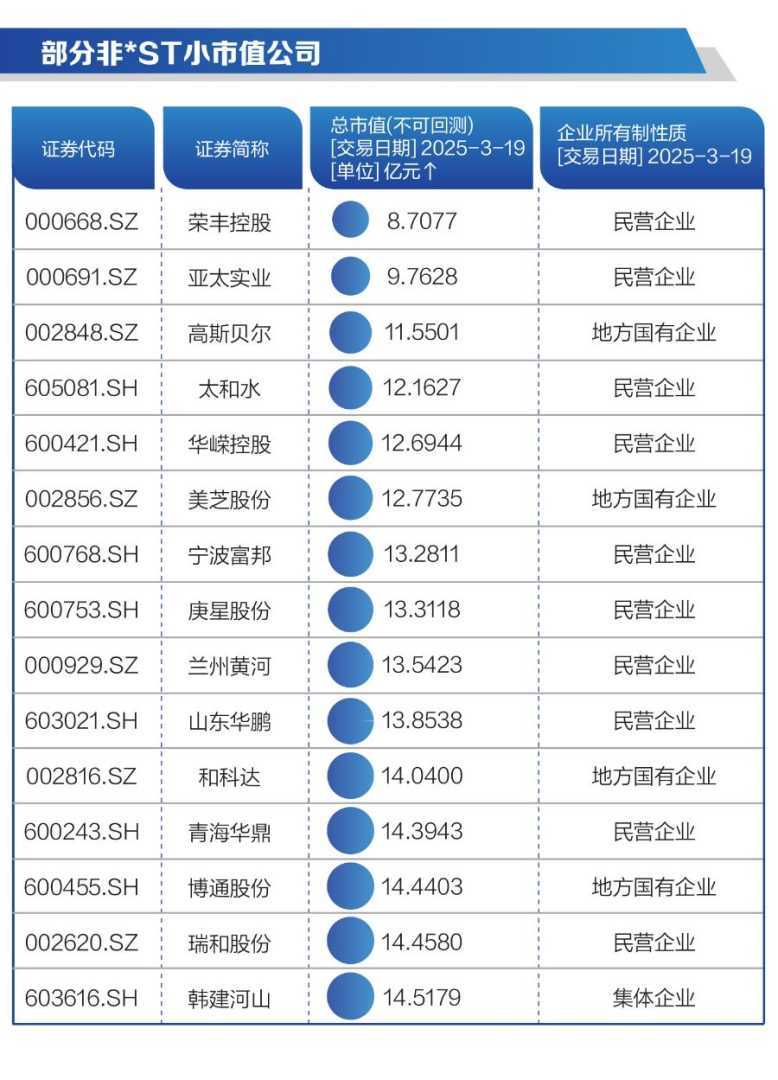

从沪深交易所修订上市规则到“并购六条”的发布,以及监管层“逐步实现IPO常态化”等表态,政策端的一系列优化升级,旨在建立一套A股市场优胜劣汰的生态环境。根据21世纪资本研究院不完全统计,截至3月中旬,已有超过50家非风险警示主板上市公司因触发财务类退市规则,可能面临2024年年报披露后的退市风险。例如,山东荣丰控股因预计2024年利润数据亏损且营业收入低于3亿元,触发了交易所的财务性退市指标。

风险警示公司案例激增的背后,是退市新规的全面落地与财务类退市指标的收紧。今年,主板亏损公司的营业收入退市指标从1亿元上调至3亿元。若股票被实施退市风险警示后,次年利润和营收等经营数据无实际改善,继续触发相关指标,公司将被终止上市。通过A股市场的新陈代谢,实现上市公司整体质量的逐步提升,是资本市场长期健康发展的关键。

专家学者建议,理想状态下,保持上市公司总数不变,同时实现构成的优化。比如,每年有500家企业上市,也有500家左右企业通过主动退市、强制退市及并购重组等方式退出。2025年会计年度仅剩10个月,围绕退市风险的化解,部分企业已开始行动。

国务院发布的资本市场新“国九条”要求深化退市制度改革,加快形成常态化退市格局。证监会发布的《关于严格执行退市制度的意见》明确加大绩差公司退市力度。修订后的股票上市规则收紧了财务类退市指标,提高亏损公司营业收入退市标准,淘汰缺乏持续经营能力的公司。科创板、创业板公司营收考核指标为1亿元,主板则使用3亿元的营收退市指标。

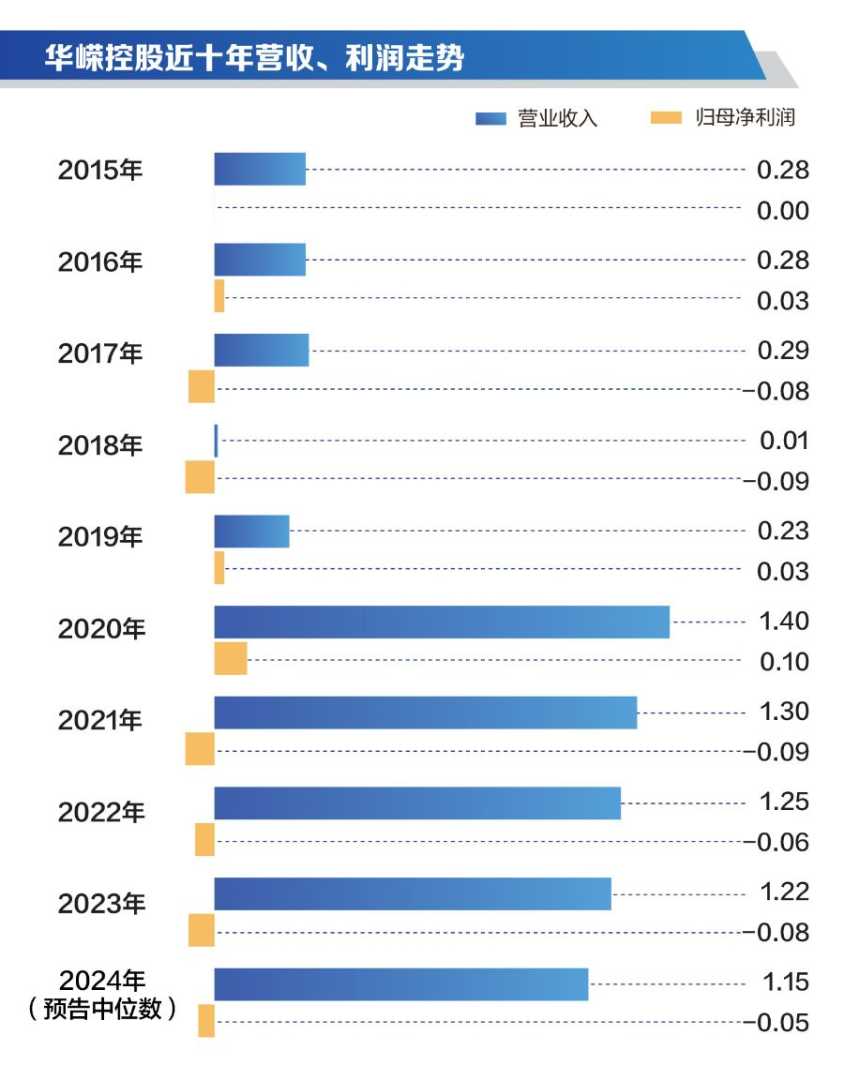

退市指标的提高,导致今年退市风险公司数量明显增加。湖北上市公司华嵘控股因营收低于3亿元且预计利润为负,触发了财务类退市指标。在21世纪资本研究院统计的50家发布退市风险警示公告的公司中,环保、房地产及机械工业等行业因行业特性或景气度变化,成为触发财务类退市风险的高发区。

尽管企业经营陷入困境,但很少有上市公司选择主动退市,这与海外发达市场形成鲜明对比。历史原因主要有:壳资源溢价存在、地方政府政策帮扶、市场对退市认知偏差。监管部门正针对这些问题采取措施,如国务院公布的规定禁止地方政府以上市结果为条件给予奖励,自2025年2月15日起施行。随着注册制改革深化,企业上市更多依赖自身价值,借壳上市优势减小。

不过,业内人士认为,借壳上市减少不代表“壳交易”变少,反而可能因借壳上市等同于IPO审核的高标准,变得更隐蔽。日前,21资本-联储并购研究中心发布的报告指出,松发股份与双成药业的重组案例呈现出典型的“保壳”特征。

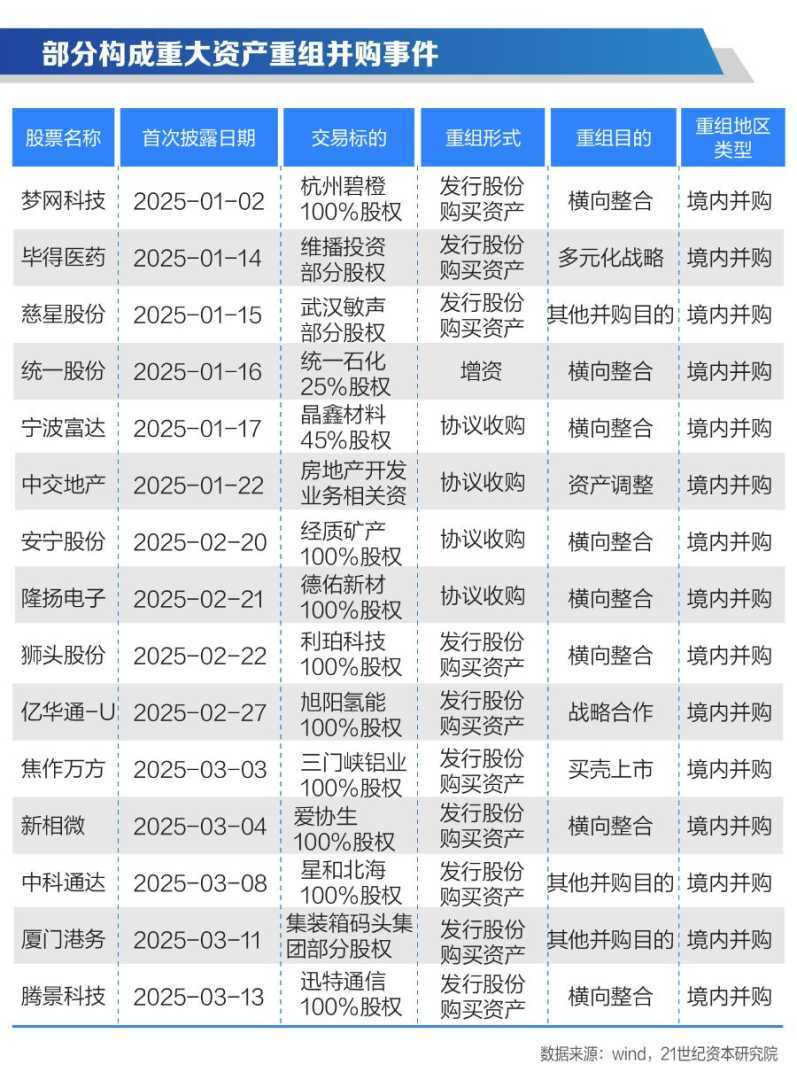

内生式增长难以为继,并购重组将成为上市公司提升经营质量的重要方式。证监会发布的“并购六条”支持运作规范的上市公司开展跨行业并购,加快向新质生产力转型。对于高度成熟的传统行业及市场进入瓶颈期的企业而言,并购重组有利于转型升级。部分传统行业龙头资金雄厚但创新能力低,可通过并购重组提升创新能力。

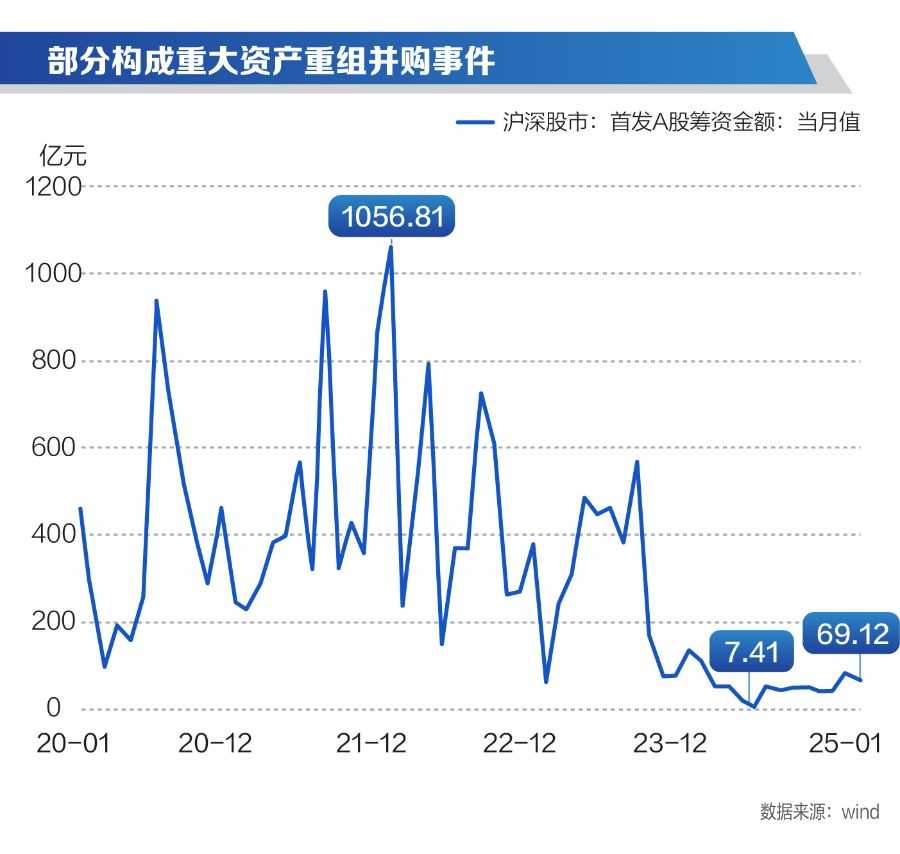

“并购六条”发布后,A股并购市场明显升温。2024年四季度,首次官宣重大资产重组的项目占全年45.3%。2025年市场热度依旧,重大资产重组案例大幅增长,且多涉及半导体、新能源、人工智能等新质生产力领域。证监会主席吴清表示,将完善“并购六条”配套机制,推进企业并购,优化资源配置。

以光电元器件龙头水晶光电为例,公司近期收购广东埃科思科技股权,优化业务结构并强化核心竞争力。汽车零部件领域的万丰奥威完成对德国电动垂直起降航空器公司Volocopter的整合。拥有“永久”品牌的中路股份计划收购英国高端自行车品牌Factor,开启全球化布局。

随着2024年年报发布,退市情况明确后,部分观望的上市公司可能会加快业务转型及与外部资源的战略合作步伐。主动退市与被动退市聚焦于A股存量公司“出口端”,吸引并挑选优质企业上市则从增量“入口端”着手,二者相辅相成。近两年密集发布的政策旨在提升上市公司整体质量,实现A股市场长久健康发展。

理想状态下,每年退市企业与上市企业数量持平,维持总数不变的同时优化构成。退市路径的成熟可为IPO提速创造有利条件。2024年A股新上市企业数量锐减,若长此以往,将阻碍一、二级市场发展。IPO市场恢复常态化不意味着上市标准降低,2025年沪深两市已有31家企业终止审查,拟IPO企业终止率较高。

A股市场在提高退市标准、优化存量公司的同时,不会放松增量“入口端”。资产质地较差、无法达到上市标准的企业将逐步退出IPO之列。

(文章来源:21世纪经济报道)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。