券商基金公司强化“打假”,警惕非法证券活动侵害

AI导读:

近期,券商、基金公司频遭假冒,不法分子利用AI技术实施诈骗。监管要求券商积极应对,券商、基金公司采取多项措施强化防范与打击力度,包括发布风险提示公告、报案等。投资者应提高警惕,核实身份与渠道,避免上当受骗。

财联社3月25日讯(记者林坚)“APP李鬼”频现,券商、基金公司强化防范与打击力度,保障投资者安全。近日,部分证监局再度向券商下发通知,要求积极应对假冒公司或员工从事非法证券活动的情况。

据悉,自2024年10月以来,与券商相关的投诉显著上升,尤其是针对不法分子冒充证券公司或其员工进行诈骗活动。近期案例显示,此类诈骗已形成标准化链条,重点针对新股民及老年群体,严重侵害投资者权益及公司声誉。监管提出三点要求:一是高度重视非法证券活动危害,完善制度机制并强化执行;二是加强日常监测处理,发现假冒行为立即举报并报案;三是强化投资者教育,提升防诈意识。

图为关于警惕不法分子假冒粤开证券名义进行诈骗的声明。打击非法证券活动,引导券商、基金等机构采取行动,是监管常态化工作。今年以来,70多家券商发布了相关信息,基金公司也密集发布防诈骗提示。

券商、基金公司“打假”主要动作包括:报案、发布风险提示公告等。诈骗手段快速迭代,如AI技术让非法荐股、假冒APP骗局更隐蔽高效。券商通过公告提醒投资者注意风险,形成立体化反诈体系。

三类案例通报,“荐股”式诈骗在列

今年《政府工作报告》明确提出保持对非法金融活动的高压严打态势。中国证监会主席吴清也强调整治非法荐股等乱象。某地方证监局通报了三类诈骗活动:虚假营销诱导投资、仿冒交易系统诈骗、非法荐股收费。

不法分子通过网络公开信息获取券商员工信息,假冒“经济学家”“荐股老师”等名义联系投资者,诱导其转账或下载假冒APP。假冒APP与正版难以区分,甚至捏造虚假信息诱导投资。

值得注意的是,假冒APP和非法荐股常通过社交媒体、短视频平台传播。话术与心理操控也是常见套路,如承诺高收益降低投资者戒备。

这种行为对券商伤害双重:损害品牌信誉,扰乱市场秩序。券商频繁发布打假公告,维护声誉。但投资者维权难度大,责任主体难以明确,资金回收率低。

券商多措并举“打假”

券商在投资者教育和权益保护中承担重要责任。券商内部合规、法务等部门牵头参与“打假”工作。如广发证券在中证协指导下开展防范非法证券活动宣传教育。华福证券与司法、公安部门联动,创新宣传方式。

申万宏源证券建立应对机制,主动监测非法证券活动信息,2024年推动报警立案10余起。2025年以来,每日平均监测数据量超6000条,覆盖媒体900多家。

假冒APP和非法荐股行为泛滥,不仅让投资者蒙受损失,还冲击市场信任体系,形成恶性循环。投资者应提高警惕,核实身份与渠道,警惕异常承诺,留存证据并及时报案。

图为博远基金发布防范不法分子冒用公司名义进行诈骗的风险提示。

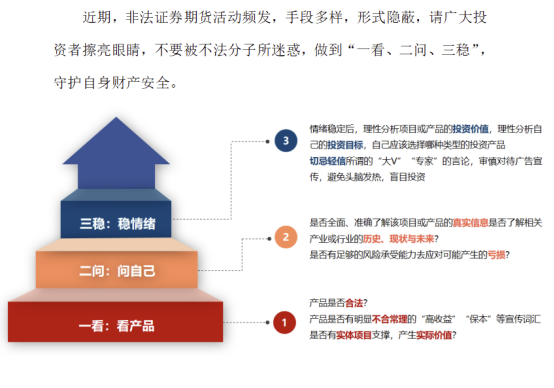

投资者如何防范?长江证券提出“一看、二问、三稳”方案论。核实产品合法性、真实性;全面了解项目信息,评估自身风险承受能力;稳定情绪,理性分析,避免冲动投资。

图为长江证券官网发布的提示性公告。更多防非信息可关注中国证监会非法证券期货风险警示专栏。

(文章来源:财联社)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。