人形机器人成科技新高地,中国进展瞩目

AI导读:

人形机器人成为具身智能最佳载体,是科技竞争的新高地。中国在人形机器人领域取得显著进展,初创企业受益于成熟供应链、本地应用机会和政策支持。工业机器人与人形机器人相呼应,共同打造智能制造创新应用。

小花袄、红手绢,央视蛇年春晚上,“赛博秧歌”惊艳亮相。机器人颇为奇特的跳舞画风,诞生了不少表情包,也让背后的公司——宇树科技,再度出圈。

去年末今年初,以宇树科技、深度求索(Deepseek)为代表被合称为“杭州六小龙”的6家“科技新贵”引起海内外关注,被称为“神秘的东方力量”。今年春节前后,它们的热度持续升温。人形机器人成为具身智能最佳载体,是科技竞争的新高地。

“近几个月语言大模型、推理大模型在高速发展,给具身智能机器人行业不断注入动力和信心。”

从做产品,到“真正去工厂、餐饮商超施工”,董瑾怡在人形机器人领域深耕已久。她告诉澎湃新闻记者,理想中的具身智能机器人,在收集大量场景动作数据之后,通过深度学习实现泛化,识别和执行长链条任务,拥有自主完成任务的能力。

“但目前的技术尚无法完全替代人类,所以需要小步快跑、拆分得到合理的任务序列。”

从技术上看,过去的一年,双臂和双足都有发展,但也都面临挑战。“双足难点在于续航和稳定性,上肢难点在于复杂动作的精细化控制。由人工智能判断并拆分任务,减少传统规则控制的介入,形成适用随机化物理参数的通用上肢模型。”董瑾怡说。

大模型、“具身智能”成为近年来科技界的新热点。人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术。在具身智能的语境中,“泛化”是指机器人或人工智能系统在不同环境和任务中表现出的适应性和灵活性。

优必选工业人形机器人Walker S1与Wali瓦力无人叉车F1200S协作完成汽车零件入库,展示了人形机器人在工业领域的潜力。与此同时,以机械臂为代表的工业机器人的应用也在不断普及,作为人形机器人的“前辈”,工业机器人与人形机器人相呼应,共同打造智能制造创新应用。

图片来自优必选科技

2024年以来,澎湃新闻追踪采访了一批机器人研制企业,了解行业新动态。观察机器人行业如何柔性作业,以及怎样拥有更好的复杂场景理解、泛化能力。

从核心部件到解决方案,无锡巨蟹智能驱动科技有限公司成为无锡第一家“延链”发展整机的企业,也是国内人形机器人的核心零部件生产企业。巨蟹智能创始人赵伟告诉澎湃新闻记者,从推出第一代手臂到现在,已经迭代到第4代,目前已出货上百条机器人手臂。此外,其自主研制的“小蟹”,也成为首个“无锡造”人形机器人。

图片来自“无锡经开发布”微信公号

作为中国最早布局人形机器人的企业之一,优必选于2018年推出人形机器人Walker系列,重点突破工业场景应用。近日,国际投行摩根士丹利发布研究报告,罗列了全球人形机器人百强股票名单,认为中国在人形机器人领域取得的进展最令人瞩目。

摩根士丹利表示,“我们的研究表明,中国在人形机器人领域取得的进展仍然最令人瞩目,初创企业将受益于成熟的供应链、本地应用机会和政策的大力支持。”

中美两国在机器人研制方面各自优势不同,巨蟹智能和美国硅谷企业分工合作不同环节。巨蟹智能做了很多创新性的设计,在医疗、光伏、军工、卫星通讯等领域国内外都有典型客户。

目前,减速器、伺服电机、控制器等核心零部件占机器人整机成本的约70%。要走向具身智能,还需要视觉、运动控制、数据收集等,打通之后进行学习训练,应用到各领域。

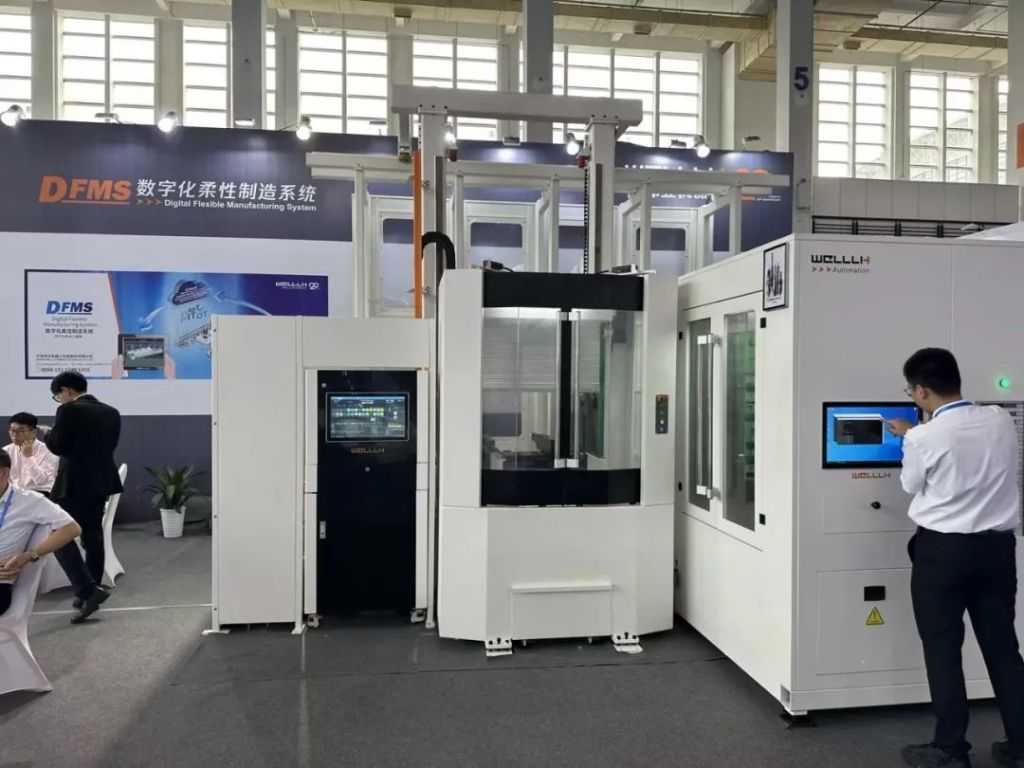

工业机器人方面,伟立机器人科技股份有限公司是国内领先的机器人自动化设备生产企业。通过参展,伟立逐渐将业务拓展到国外,积极探索布局海外市场。

江浙制造业发达,机加工、金属加工产业土壤肥沃。伟立创始人裘洪立原先是注塑业务的区域代表,从贸易到实业,响应客户需求的契机下开始尝试制造机器人。

当下,“定制化、多样化、小批量”的柔性制造市场需求日渐旺盛。伟立早在2018年就着手研发柔性制造系统,依托软硬件协作,让工业机器人适应不同的应用场景和管理要求。

图片来自“伟立机器人”微信公号

人形机器人最大的瓶颈,就是具身智能的泛化程度。随着工厂的柔性产线、家庭泛化场景等个性化应用越来越广泛,已经难以用传统的工业控制方法去解决问题。这就需要让机器人像人一样去思考,而非仅依靠代码和接收指令。

宁波市经信局相关负责人表示,宁波的机器人产业增长较快,正在制定人形机器人创新发展行动计划,助力汽车零部件企业转型。

人形机器人会先进入工业场景,然后走进消费场景。真正的难点在于经验的传递和场景的拓展。近两年,多地已成立机器人创新中心,出台相关产业政策。

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。