人形机器人投资热,泡沫与机遇并存

AI导读:

人形机器人行业投资热度持续攀升,具身智能领域也备受关注。尽管存在投资泡沫,但科技企业仍在积极布局。投资者对于人形机器人和具身智能公司的投资偏好存在分歧,市场呈现两极分化。2025年或将成为泡沫检验年,人形机器人赛道仍需经历更多高光与低谷。

“具身智能现在特别火,但其商业路径尚不明朗,特别是人形机器人领域。”金沙江创投主管合伙人朱啸虎对人形机器人行业的言论,引起了具身智能和人形机器人行业投资者的广泛关注。

自宇树科技人形机器人在春晚亮相后,人形机器人行业的热度持续攀升。投资者们对于这一新兴行业存在分歧,但朱啸虎的言论之所以受到瞩目,是因为人形机器人的商业化路径一直备受质疑。新京报贝壳财经记者近日采访了多位投资者,发现对于是否投资人形机器人公司以及投资哪些公司,每位受访者都有不同看法。

然而,大多数投资者的共识是,具身智能和人形机器人行业的投资泡沫比去年更加明显,但泡沫的存在并非坏事,而是科技企业发展的必经之路。例如,金沙江创投曾投资过的星海图,在4月3日宣布完成A2、A3轮融资,融资金额超过3亿元。

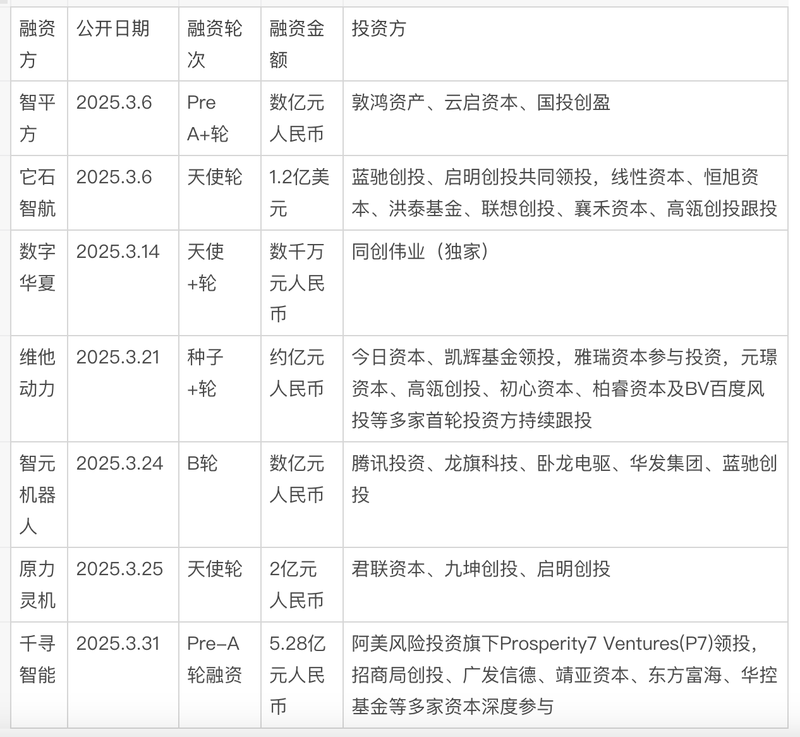

2025年3月人形机器人融资情况盘点

资本狂热

林立,作为深圳某具身智能公司的业务骨干,近一个月来一直在各地出差。他明显感受到市场风向的转变,从春节至今,他的行程表上排满了网红直播、政府调研和投资人约谈。资本蜂拥而至,“去年观望的多,今年都是抢着投。”林立感慨道。

据新京报贝壳财经记者不完全统计,仅3月,就有包括它石智航、原力灵机、智元机器人、维他动力、千寻智能、智平方、数字华夏等7家公司获得融资。其中,它石智航的天使轮融资金额接近8亿元,而这家公司成立至今仅两个月。

刘芊,一位以马斯克为精神偶像的资深投资人,四年前加入上海某创投公司。她发现,四年来经手的搬运机器人、机械臂项目从未像现在这样热门。“今年不止一家公司找到我们,这在去年从未出现过。”她告诉贝壳财经记者。

资本盛宴背后,是科技精英的聚集。名校出身、曾任知名企业高管,如今出来创立机器人公司的越来越多。前地平线副总裁余轶南、旷视系创业团队、前华为“天才少年”彭志辉等明星人物纷纷入局,创造了融资神话。这些含着金汤匙出生的企业,正在改写行业融资速度与规模的认知边界。

然而,热闹的另一面,是具身智能和人形机器人赛道市场泡沫的加速膨胀。多位投资者表示,有机构偏向投资具身大模型,也有机构偏向投资硬件本体,没有人愿意错过未来可能成功的机会。市场呈现明显的两极分化:头部项目估值高涨,有投资者表示难以进入,而新锐团队却面临“不敢投”的尴尬。具身大模型派与硬件本体派的路线之争,以及商业化路径的迷雾,让不少投资者举棋不定。

但今天的狂欢或许只是序章,2025年或将成为“泡沫检验年”。人形机器人的赛道,或许还要经历更多的高光与低谷,才能看到清晰的未来。

“反选”投资人

“春节一过,市场情绪就被彻底炒起来了。去年整体没有这么火,今年一些头部企业根本投不进去。”苏州君子兰资本投资总监徐科飞表示。

2025年初,市场频繁发布具身智能和人形机器人企业融资的消息。傅利叶、智平方、逐际动力、智元机器人、松岩动力等众多机器人公司相继披露最新一轮融资情况,多位具有知名企业从业背景的高管纷纷下场造机器人,搭建团队。

不仅如此,具身智能赛道也迎来了更多跨界玩家。3月24日,京东宣布切入具身智能领域,侧重家用场景;美的集团成立专门的研究所进行人形机器人研发;手机品牌vivo也于近日宣布成立机器人LAB(实验室)。

但对于投资者而言,今年反而不如去年下半年好出手。刘芊感叹,去年下半年更多是有人形机器人和具身智能的团队主动寻求投资,今年却颠倒过来了,她们需要主动寻找投资标的。

投资机构对确定性标的的争夺已进入白热化阶段。当前一级市场优质资产稀缺性加剧,不仅宇树科技等头部企业估值高企导致机构难以进入,部分中腰部项目也因竞争激烈而出现融资额度紧缺现象。

林立表示,像他们这种不是行业第一梯队的具身智能公司,去年都在主动联系投资人,但今年主动找过来的投资方越来越多。

当前,中国人形机器人及具身智能领域正经历资本高度聚焦的爆发期。以它石智航为代表的头部初创企业,在天使轮阶段即获得高达8亿元的融资,刷新了去年银河通用机器人7亿元天使轮融资的记录,也体现了市场对前沿技术商业化前景的强烈信心。

“现在市场上很多企业都在向人形机器人、具身智能靠拢,市场给予这些企业的估值和期望,高于企业实际的发展状态,今年的泡沫比去年更大。”徐科飞坦言。

蓝驰创投合伙人曹巍也认为市场泡沫变大,但他表示,“泡沫对产业和技术的发展非常重要,并非坏事。”

路径分化

对于关注泛科技领域的投资者来说,人形机器人和具身智能是他们共同的选择,但在投资偏好上存在分歧。

智元机器人发布首个通用具身基座大模型后,智元合伙人姚卯青和智元具身研究中心常务主任任广辉阐述了AI对具身智能大模型发展的重要性以及智元对AI投入的决心。

蓝驰创投合作人曹巍表示,“现在我们看到的大部分人形机器人可以称作是一个大号的玩具,但并不智能。做一个硬件公司追求利润是很好的商业模式,但我们更关注的是一家企业能否有技术上的突破以及是否可以带动行业的发展。”

目前,机器人企业已经出现路径选择的分化。银河通用机器人、智平方专注于具身智能大模型的研发,而宇树科技、傅利叶、众擎、钛虎机器人则更偏向硬件本体的研发和控制。

徐科飞现阶段更偏向于投资本体公司,他认为做具身智能大模型的企业成功机会较少,未来的市场可能会集中在头部企业上。而做本体的企业现在基本面向to B场景,会面向不同的细分行业,跑出来的企业数量会更多。

陶帅并没有明确的偏好,他投资的逻辑是要看行业的发展水平。在他看来,人形机器人并不是一个非常新鲜的事物,如果人形机器人进入规模化量产,供应链并不是太难解决的问题,难题在于具身智能大模型的发展。

价值评估

尽管投资者热情高涨,但目前只能看到机器人厂商提供的展示视频,最终能做到何种程度并不知晓。

当行业整体处于概念验证向产品化过渡的关键节点,投资决策正面临“技术迷雾”下的价值重估。既要警惕PPT造车式创新陷阱,又不能错失颠覆性技术拐点。

曹巍认为,资本市场的特点是通常会盲目对短期的技术结果有过高的预期和乐观的想象,而低估长期的发展。但从历史趋势来看,具身智能领域还是曲折向上的,今年肯定是投资比较热的一年,到明年下半年可能会有回潮。

根据IT桔子统计数据,2024年人形机器人赛道融资金额为50.95亿元,与2023年的54.05亿元相差不大。但2024年的融资额多为数千万或数亿人民币规模,不像2023年出现大规模融资。

尽管权威机构预测未来人形机器人产业将高速发展,但从资本市场融资角度来看,这个行业仍处于早期发展阶段。

(应受访者要求,林立、刘芊、陶帅均为化名。)

新京报贝壳财经记者 张晗

(文章来源:新京报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。