商务部启动医用CT球管反倾销立案调查,市场高度关注

AI导读:

商务部启动医用CT球管反倾销立案调查,市场对此高度关注。业内认为,医用CT球管产业正处于向“核心部件自主化”跃迁的关键期,但面临供应链未完全国产化等难题。多位专家建议加快国产整机适配性注册进程,扩大国内市场占有率。

《科创板日报》4月30日讯(记者黄修眉)商务部启动医用CT球管相关立案调查取得新进展。继4月初商务部应国内产业申请,对进口医用CT机用X射线管及管芯(医用CT球管)发起产业竞争力和反倾销立案调查后,4月29日,商务部发布《关于发放相关医用CT球管反倾销案调查问卷的通知》,市场对此高度关注。

本案调查问卷分为国外出口商或生产商问卷、中国国内生产者问卷、中国国内进口商问卷三类。商务部此次立案调查涉及的国内医用CT球管产业及其国产化现状,以及业内对此次调查的看法和带来的挑战与机遇,《科创板日报》记者采访了多位国内上市公司、球管及CT整机设备领域龙头相关人士。

据了解,业内普遍认为,目前产业正处于本土自主品牌向“核心部件自主化”跃迁的关键转折期,这将带来供应链核心要素重构、本土技术加速迭代等红利,有望重塑行业生态。

医用CT球管市场竞争激烈

医用CT球管是CT整机设备的核心部件,约占CT整机BOM成本的20%-30%。根据品质分类,医用CT球管价格从二三十万到上百万不等,通常需两年左右更换一次,门诊量大的医院可能一年左右就需更换。

由于其高价值与耗材属性,医用CT球管成为CT整机设备厂商与CT球管企业的必争之地。随着我国医疗健康产业发展及人口老龄化加速,国内市场对CT整机设备及球管的需求不断增长,我国已成为全球最大的医用CT球管消费市场。

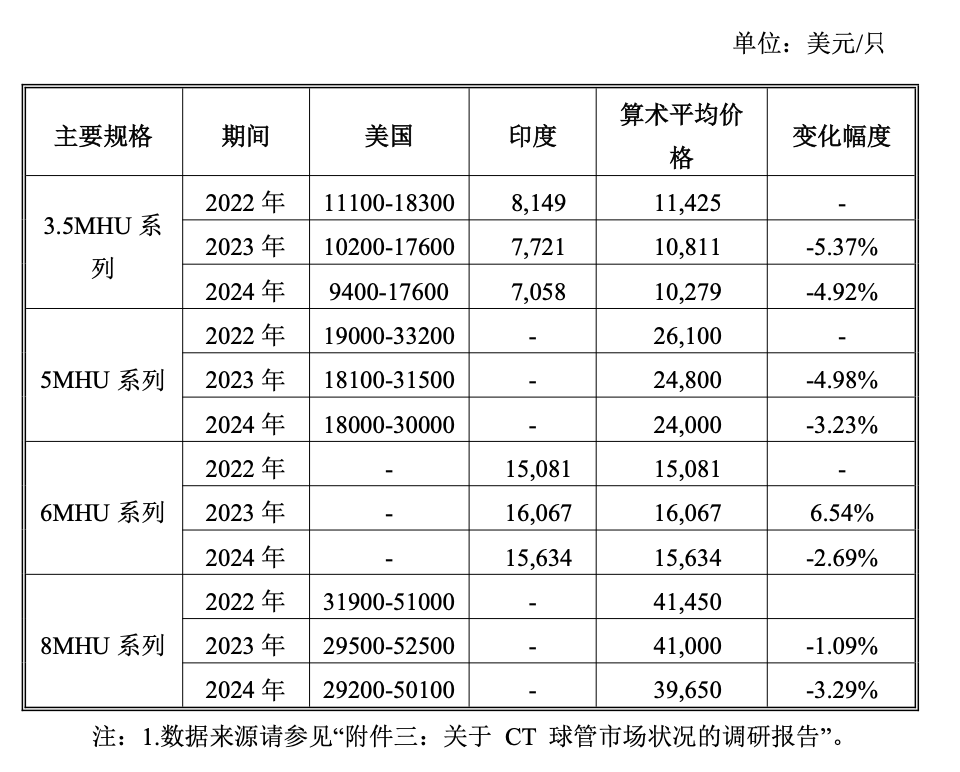

据商务部近期发布的《相关医用CT球管反倾销调查申请书(公开文本)》,2022年至2024年,国内医用CT球管需求量持续增长,但美印进口球管在中国市场仍占据主导地位,其市场份额不断上升的背后,是部分外资品牌“以价换量”。

受申请调查产品降价影响,国内医用CT球管企业在研发投入增长的情况下,为获取更多市场机会也被迫降价。同时,随着技术进步及产业化推进,国内企业开始供应医用CT球管,产能增长较快,但产能利用率较低。

本土品牌逐步向高端领域发展

经过十几年发展,我国医用CT球管产业通过自主创新已实现部分产品国产化,尤其是中低端产品实现技术突破和产业化,并逐步向高端领域延伸。医用CT球管产业竞争加剧的背后,也有着本土品牌“实现突破”的刚性需求。

作为国内医疗影像设备领域龙头,联影医疗已自研掌握双极性CT球管技术,自研的2-5MHu球管已实现全部自主研发及量产,8MHu以上球管研发样管已完成,正推动量产落地。

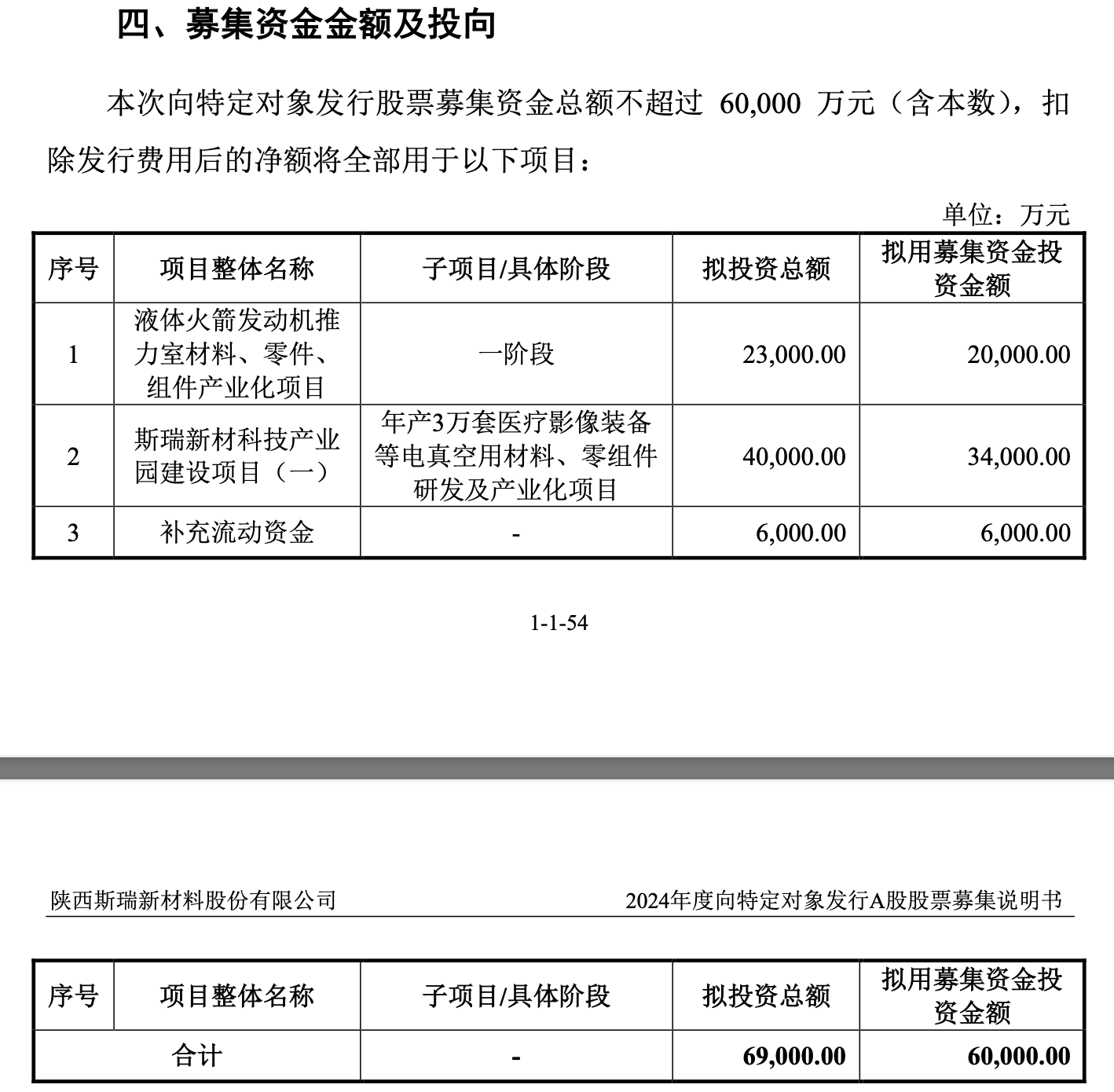

此外,奕瑞科技、斯瑞新材等联影医疗产业链上游合作方正快速推进医用CT球管相关研发和产业化项目。斯瑞新材拟募资6亿元用于“年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”,预计实现年产3万套CT球管零组件。

此次向商务部发起相关立案调查的唯一申请人昆山医源,已掌握中高端球管产品的研发、量产等关键工艺技术,2024年产销量居国产球管企业前列,还将有多款高端球管产品上市。

昆山医源已联合国内多家上游企业加快CT球管用靶盘、轴承等核心零部件国产化进程,力争2026年实现原料和零部件国产化率达100%。

国产化加速突围面临难题

我国医用CT球管产业在逐步向高端领域发展的过程中,仍面临多重待解难题。首先,医用CT球管并未实现供应链百分百国产化,主要部件的国产化程度不同,成为制约CT球管全面国产化的主要障碍之一。

苏州波影医疗技术有限公司董事长应峥嵘表示,由于球管供应链并未完全实现国产化,部分零部件仍依赖进口,导致本土品牌造价成本并不比纯进口品牌低多少。

但应峥嵘认为,此次商务部立案调查给行业带来的机会大于挑战。目前国产医用CT球管厂商有两种销售渠道,但政策法规对第二种方式未明确界定,导致国产球管市场渠道狭窄。

据中国医学装备协会旗下的数据服务平台“医装数胜”发布的报告,2024年,我国三级医院尤其是三甲医院采购外资品牌占比较高,基层医疗机构及政府采购更倾向于民族品牌。

多位业内专家建议,加快与国产整机适配性注册进程,加大与大型第三方医疗维保公司合作力度,树立良好民族品牌,构建覆盖全国的推广应用体系,特别是把握住政策窗口期,扩大国内市场占有率。

(文章来源:科创板日报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。