A股医药板块回暖,AI医疗引领投资热潮

AI导读:

A股医药板块在四年寒冬后近期回暖,医药指数涨幅超7%,AI医疗引领投资热潮,机构资金回流,但市场对医药板块是否筑底存在分歧。

财联社2月27日讯(记者武超郑炳巽)A股医药板块在四年寒冬后,近期终于让投资者感受到了回暖的气息。本月以来,医药指数涨幅已超过7%,医药主题基金也集体“回血”,展现出强劲的复苏势头。

综合财联社记者采访信息,本轮回暖主要受益于政策缓和、机构资金回流、AI技术爆发及部分细分赛道的结构性机会。AI医疗更是引发了极高的投资热情,联影医疗(688271.SH)、安必平(688393.SH)均向财联社记者透露,因布局AI医疗产品,机构对公司调研踊跃。

乐观者认为,医药板块在业绩、估值、资金配置层面已处于三重底部,具备中长期投资吸引力。然而,这场从“至暗时刻”到“乍现曙光”的逆转,能否持续,仍需观察。

深度调整:医药指数腰斩,行业迷茫

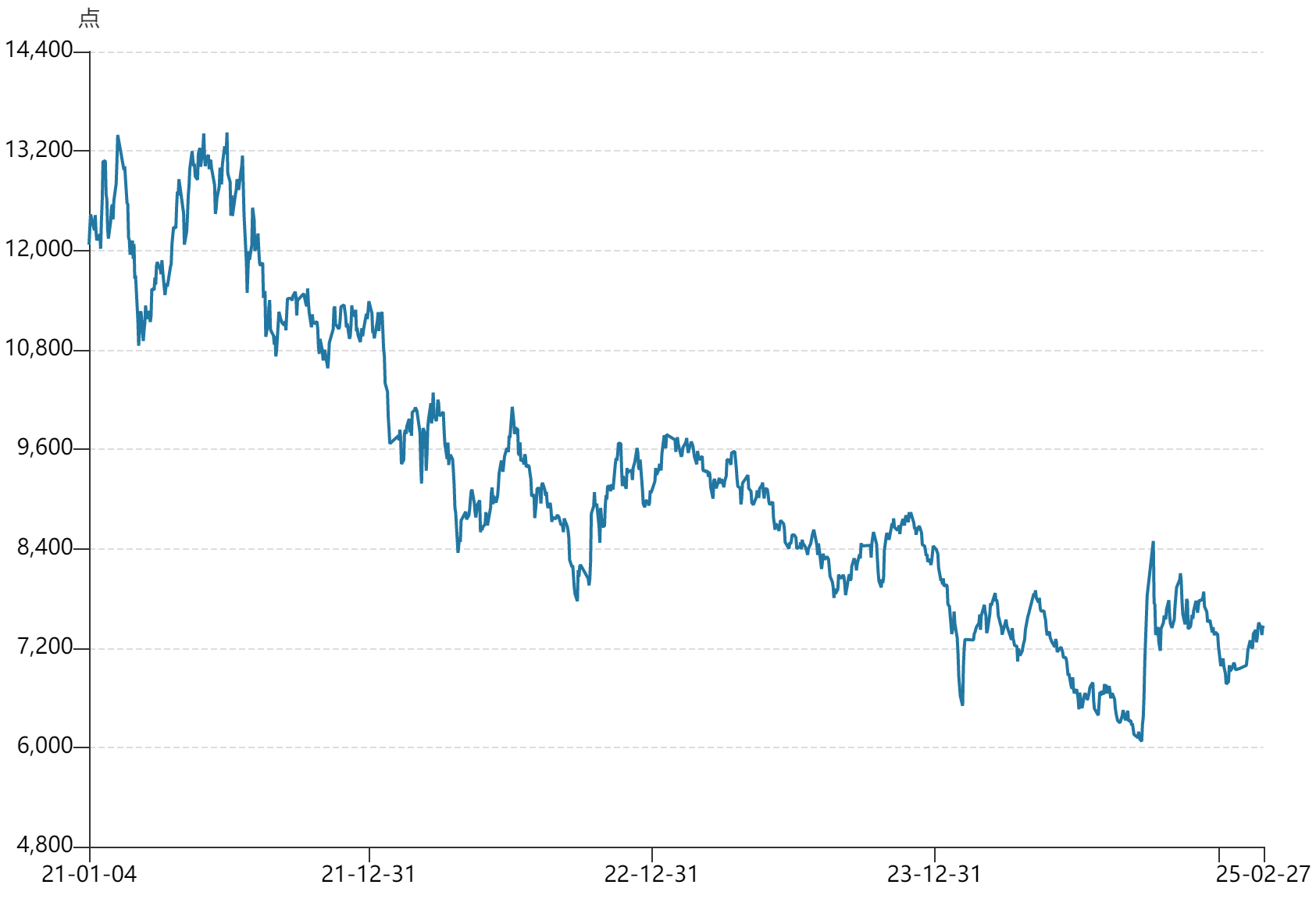

去年,财联社记者与多家上市药企交流时,常被问及“医药行业还能有好消息吗?”这透露出行业内部的迷茫。自2021年以来,A股医药板块长期低迷,走势弱于大盘。申万医药生物指数从2021年2月的13546.62点跌至2024年9月的6061.23点,跌幅约55%。2024年,该指数更是以14.33%的跌幅垫底31个行业指数。

申万医药生物指数2021年至今走势图

截至2024年底,A股494家医药生物上市公司总市值约为5.65万亿元,同比下降14.26%。其中,388家公司股票下跌,占比78.54%。

尽管行情不佳,但仍有部分公司保持较好涨幅,如中药赛道的华润三九(000999.SZ)、佐力药业(300181.SZ)等,以及创新药的百利天恒(688506.SH)、科伦药业(002422.SZ)等。

专家指出,医药板块持续下行是政策调控、估值消化与行业竞争格局变更共同作用的结果。

某知名医药分析师表示,自医保局推出集采政策后,医药行业已下跌近五年。虽然期间疫情带来短暂反弹,但整体仍处于下行状态。

科技部国家科技专家库专家周迪分析,政策方面,常态化、制度化的药品集中采购带来限价压力;竞争方面,生物制品等细分领域同质化竞争激烈;外部环境因素方面,部分海外市场政策变化对国内医药企业海外业务拓展带来不确定性。

他同时认为,估值与业绩方面,医药行业整体估值较高,存在消化压力。2022年至今,行业整体利润逐年下滑。

在申万三级行业分类中,除部分板块外,其他板块2024年前三季度归母净利润悉数下滑。已发布2024年业绩预告的257家生物医药企业中,近半数预计业绩亏损。

资金信号:机构抢滩,医药主题基金升温

过去四年,医药主题基金遭遇大幅回撤。但近期,随着市场行情拉动,医药主题基金收益率随之升温。

开年以来,313只涉及医疗保健行业的基金中,293只实现正收益,占比93.61%。其中,富国恒生港股通医疗保健ETF、中银港股通医药A等收益排名靠前。

在此背景下,基金经理纷纷前往医药公司调研。2025年1月至今,54家医疗保健公司接待了机构调研。其中,联影医疗接受调研机构数量最多,达342家。

AI医疗的商业化进程成为机构关注焦点。联影医疗因实现AI广泛临床应用,受到机构高度关注。

多家被调研的药企表示,因布局AI等领域,机构调研增多。安必平等公司还透露了海外业务进展情况。

考虑到不少被调研的医药股未被基金重点持仓,这种变化意味着此前被冷落的医药股或迎来转机。

回暖争议:真反转还是假拐点?

市场对医药板块是否筑底存在分歧。争议主要集中于业绩、估值与资金配置等信号是否明确,以及政策支持、资金轮动与技术创新能否共振。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元表示,尽管不能断言医药股已到达绝对“底部”,但已具备一些底部特征。估值方面,部分医药股估值已处于历史较低区间。

据统计,医药板块市盈率已低至25倍左右,近期维持在30倍左右,仍处于较低水平。港股恒生医疗保健指数市盈率则相对高于A股水准。

知名医药分析师认为,医药行业目前估值被严重低估。政策面、技术面、市场面等多方面均出现有利于医药板块的因素。

然而,也有专家持谨慎态度。矩阵资本创始合伙人范译阳表示,2025年医药行业基本面不会回暖,利好文件出台虽有刺激作用,但对基本面无实质性改变。

(文章来源:财联社)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。