海外留学生频遭电信诈骗,反诈宣传亟待加强

AI导读:

近期,内地留学生在海外频遭电信诈骗,诈骗团伙利用个人信息泄露涉嫌洗钱为由诱骗受害者。电信网络诈骗已成为全球性问题,疫情更是加剧了其蔓延。本文通过分析留学生小茜等受害者的经历,探讨海外电诈的危害及反诈宣传的重要性。

长达1个月的时间里,留学生小茜被“江警官”24小时严密监控。通过Skype(一款通讯软件),她被要求全程开启麦克风和摄像头,从早9点到晚9点,每隔3小时上报行踪,地点变动也需及时汇报。这种无孔不入的监控,最终击垮了小茜的心理防线。

近期,内地留学生在海外频遭电信诈骗的现象再次引发关注。众多海外华人发现,他们正遭受同一电诈脚本的侵扰。该脚本以个人信息泄露涉嫌洗钱为由,诱骗受害者缴纳“保证金”以“取保候审”,并通过监控等手段对受害者进行精神打击。

电信网络诈骗已成为全球性问题,疫情更是加剧了其蔓延。数据显示,2023年全球因电信诈骗损失高达389.5亿美元(约合人民币2845.8亿元)。曾任河北省秦皇岛市公安局海港分局反诈民警的陈国平指出,电诈自2015年出现以来,案件数量多、破案率低,且目标逐渐转向海外华人和留学生。

中国驻新加坡使馆曾发布安全指南,特别提及电信网络诈骗的三种常见手法:冒充“公检法”、冒充“驻外使领馆官员”及针对留学生父母的“虚拟绑架”。此外,“语音克隆”“AI换脸视频”等诈骗手段也在不断更新。陈国平表示,尽管诈骗方式本质未变,但外表更逼真、更具说服力。

犯罪分子常采用“广撒网”策略锁定海外目标,利用受害者远离家乡、不熟悉最新诈骗手法且与亲友存在时空隔阂等因素,进行心理博弈,待受害者失去抵抗力时获利。

22岁的小茜赴港办理入学手续后,一周内即遭遇诈骗。她接到自称入境处工作人员的电话,称其信息泄露并在南京办理了一张手机卡发送骚扰短信。在否认后,对方开始恐吓,声称将限制其出入境并取消香港身份证办理。随后,电话转接至南京某“公安局”号码,引导小茜通过WhatsApp沟通,接受视频“审讯”。对方提及小茜涉嫌洗钱活动,导致17个家庭被骗,其中一位“老人”自杀。

诈骗团伙通过逼真的演技和伪造文件获取受害者信任。小茜在“江警官”的监督下,写了自清自白书和道歉信,并欺骗父母凑足“保证金”。最终,诈骗团伙引导小茜进行手机操作,转接其电话、短信、邮箱等信息,并要求在“公安网站”提交个人银行账户密码等,导致小茜银行卡中超150万元港币不翼而飞。

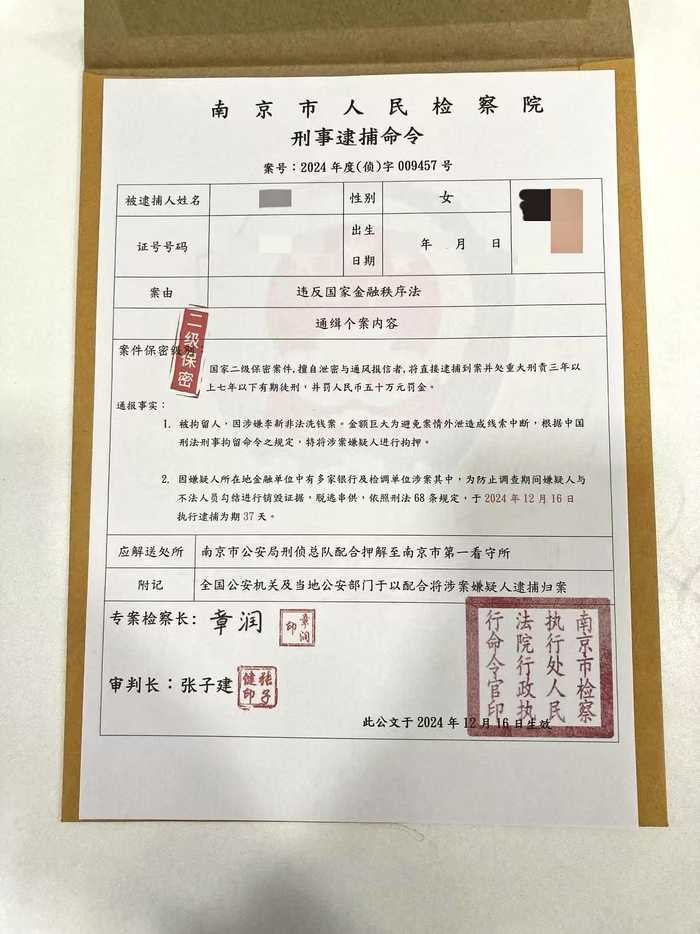

诈骗团伙展示的伪造“逮捕令”让受害者深信不疑。小茜事后发现,许多受害者都收到了类似的纸质文件。她认为香港大学的反诈宣传过于笼统,缺乏具体事例,难以在真正遇到诈骗时做出判断。陈国平建议,遇到诈骗时不要慌张,及时与家人、学校汇报,并主动联系官方。

海外电诈追责难度大。受害者Lynn在澳洲被骗后,发现追回钱财涉及执法权、管辖权争议。澳洲警方称犯罪分子不在其管辖权范围内,目前无后续消息。香港的银行也仅给出“正在调查”的答复。

律师曾薪燚指出,在我国,管辖权规定宽泛,包括属地管辖、属人管辖等。但实践中,由于犯罪分子身份难以确定等原因,公安机关难以开展调查核实工作,往往难以立案。即便立案,若诈骗团伙具有跨国性质,后续收集证据、侦破工作也极为困难。

高学历年轻人频成诈骗目标引发社会关注。受害者普遍低估个人信息泄露程度,且在诈骗团伙的“精神拉扯”中逐渐失去判断能力。小茜、Lynn等受害者均表示,诈骗团伙演技逼真,利用对公权力的信任和对家人的担忧实施诈骗。

是否被骗与学历、知识水平无关。陈国平指出,诈骗团伙针对不同人群的弱点进行精准攻击。留学生社会经验少,且对执法部门了解有限,更易成为目标。Lynn认为,被骗与个人性格也有关,她在确认被骗后开始服用抗抑郁药物。

*文中小茜、Lynn、白也为化名

(文章来源:界面新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。