具身智能仿真平台“格物”发布,加速人形机器人创新

AI导读:

国家地方共建人形机器人创新中心联合上海大学和清华大学发布了新一代面向人形机器人的具身智能仿真平台“格物”,可将人形机器人训练周期缩短至分钟级,加速创新成果落地,具有划时代意义。

在近期谷歌、英伟达等科技巨头相继发布重量级具身智能模型和训练框架的背景下,我国具身智能研发也取得了重要突破。3月21日,国家地方共建人形机器人创新中心(下称“国地中心”),联合上海大学和清华大学,正式发布了新一代面向人形机器人的具身智能仿真平台——“格物”。该平台可将原本需要数周的人形机器人训练周期缩短至分钟级,极大降低了研发门槛,加速了创新成果的落地。这一成果在专家眼中具有划时代意义,标志着我国在人形机器人仿真领域迈出了关键一步。

具身智能,如同给AI加上了物理的“身体”,使其能在思考之外,还能通过身体感知环境、完成动作。对于人形机器人而言,具身智能是实现“动脑”与“动手”能力的关键。然而,研发具身智能需投入大量资金,用于机器人与真实世界的不断互动和数据搜集。为了降本增效,数字仿真技术应运而生,它能在虚拟的“比特空间”构建训练场,导入机器人的“数字分身”进行技能演练。上海此次发布的“格物”平台,正是顺应了这一趋势,成为连接数字世界和物理世界的关键工具。

“格物”平台由上海大学未来技术学院副教授叶林奇领衔开发,基于Unity RL Playground的强化学习框架,集成了多模态运动控制技术,支持从仿真训练到真实硬件部署的全流程自动化。开发者只需导入机器人模型,平台即可自动完成优化奖励函数、生成运动策略等任务,将传统数周的开发周期缩短至几分钟。

在“格物”平台创造的类似3D游戏的虚拟空间中,双足机器人、四足机器狗以及轮式机器人等,都在自如地进行行走、奔跑、跳跃等训练,这些训练所对应的正是居家服务、工业巡检、灾难救援等真实场景。此外,“格物”还能对极端地形、高速运动或重载任务进行模拟仿真,帮助开发者探索机器人的性能极限,进一步优化软硬件能力。

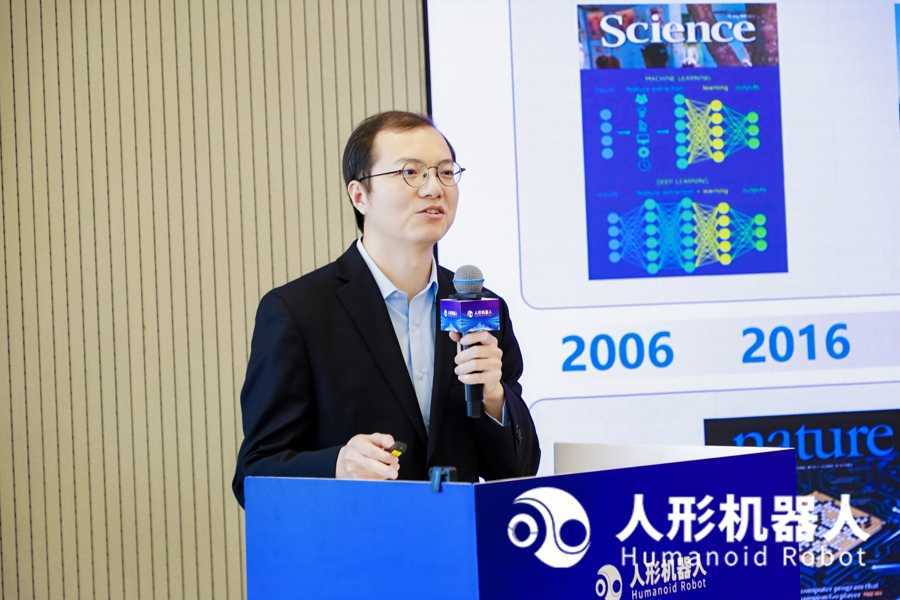

知名具身智能专家、国地中心首席科学家江磊认为,“格物”平台的发布具有划时代意义,它极大促进了机器人从实验室走向应用。与英伟达等海外巨头发布的具身模型和训练框架相比,“格物”平台更加亲民,面向广大草根开发者,使用门槛低,对计算机算力要求不高,用CPU计算芯片也能运行。

值得一提的是,“格物”平台在发布的同时,也完成了开源,叶林奇将自己的创新成果无偿贡献给了国地中心运营的开源社区“OpenLoong”,旨在更充分地释放技术的价值,赋能高校、科研机构以及初创企业的开发者。

目前,“格物”平台已成功应用于多款机器人的开发,包括宇树科技的四足机器人Go 2和国产双足机器人Tinker等。这些机器人通过“格物”平台,实现了敏捷跳跃、动态平衡控制以及稳健行走与抗扰能力等。上海作为人工智能高地,一直为人形机器人的发展提供坚定支持。此次“格物”平台的发布和开源,有助于上海进一步完善AI产业生态,为开发者提供所需的创新环境。

为了更好扶持开发者群体,国地中心还在同一天宣布设立面向具身智能研发的开放基金,面向高校院所和企业的青年学者征集项目,资助力度最高可达50万元。

(文章来源:上观新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。