港交所提出新股定价改革建议,优化公众持股要求提升市场吸引力

AI导读:

港交所集团行政总裁陈翊庭发文解读港股新股定价改革建议,旨在通过优化公众持股要求和提升专业投资者参与度来增强香港新股市场的国际竞争力。

香港股票市场在历经数十年的发展后,与上世纪九十年代相比,已发生了翻天覆地的变化。现行的公开市场规则和定价机制逐渐显露出与国际市场脱节的迹象,甚至在一定程度上阻碍了市场的发展。鉴于此,港交所集团行政总裁陈翊庭于2月7日下午发文,详细阐述了港交所对《上市规则》相关规则的梳理结果,并提出了一系列改革建议。

在这篇深度解读文章中,陈翊庭首次对港交所此前发布的港股新股定价改革咨询文件进行了全面剖析。她指出,该咨询文件主要围绕两大核心展开:一是公开市场规定,二是定价机制。港交所希望通过此次改革,进一步增强香港新股市场的国际竞争力,吸引更多优质企业赴港上市。

据悉,该咨询文件于2024年末正式推出,旨在全面改革首次公开招股市场的定价流程及公开市场的监管框架。目前,公开咨询阶段已持续进行,并将于2025年3月19日截止。

优化公众持股要求,为发行人“松绑”

陈翊庭在文章中强调,港交所希望在不损害投资人利益的前提下,对公众持股量的要求进行优化,为发行人“松绑”,放宽不必要的限制,从而提升香港市场对于发行人的吸引力。具体而言,港交所建议根据发行人的市值对其上市时的最低公众持股量进行分层规定,以降低A+H发行人发行的H股占比要求。

目前,港交所规定市值小于100亿港元的公司上市时初始公众持股量必须达到25%,而市值超过100亿港元的企业则为15%至25%。咨询文件则建议引入阶梯式门槛,对不同市值级别的公司分别设置5%至25%的公众持股量要求。在A+H股方面,港交所建议将原有的H股于上市时占股份总数(A股+H股)最低15%的要求降低为最低10%或预期市值不低于30亿港元,且这些H股必须为公众持有。

业内普遍认为,此前设立公众持股量要求的初衷是为了确保公开市场上有足够的股票可供交易,防止股价被操控和减少过度的股价波动。然而,随着港股市场环境的变化,大型IPO已成为拉动新股市场回暖的“主力军”。据统计,2024年前十大IPO上市公司的融资总额高达630亿港元,占全年募资总额的76%,比例远高于2023年。其中,多家“A+H”上市公司表现抢眼,美的集团更是以356.67亿港元的实际募资总额占据2024年总募资额的45%以上。

对于这些发行人来说,达成公众持股量要求并非易事。陈翊庭指出,与其他国际证券交易所相比,香港交易所在这方面设定的门槛偏高,可能会削弱香港市场的吸引力。特别是对于大型或超大型公司以及A+H股公司来说,满足相关要求更加困难。因此,港交所此次提出的改革建议具有重要的现实意义。

为确保市场秩序和保护投资者利益,港交所同时建议引入最低初始自由流通量的要求,规定由公众持有的可自由流通股于上市时最少占股份总数的10%且预期市值不低于5000万港元,或预期市值不低于6亿港元。这一规定与大部分国际证券交易所的要求接轨,有助于防止发行人通过限售股等方式规避公众持股量要求的情况出现。

提升专业投资者参与度,优化新股定价机制

此次改革,港交所还围绕提升新股定价效率提出了相关建议。重点在于提升更有议价能力的投资者(尤其是机构投资者)在新股定价过程中的参与度。

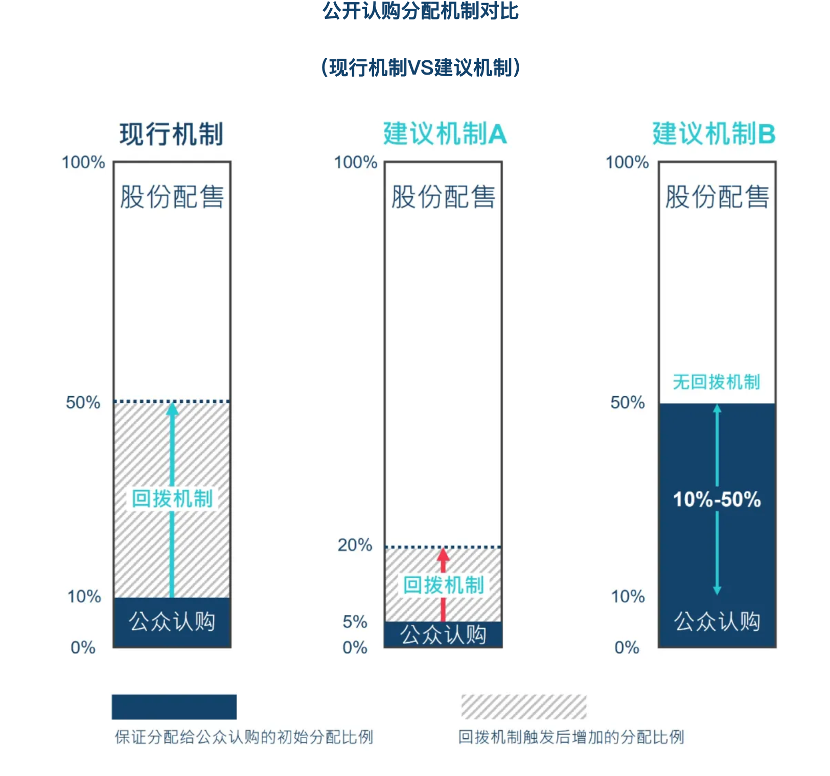

现行的香港《上市规则》规定,发行人发行的新股一般至少10%要分配给公开认购部分。在公开认购特别踊跃时,还必须将一部分国际配售的股份(主要是原计划卖给建簿配售的部分)回拨给公开认购部分的公众投资者。这一规定导致新股定价效率受到影响。因为港股新股发售通常分为基石配售、建簿配售和公开认购三个部分,其中基石配售和建簿配售部分主要卖给机构投资者和专业投资者,他们拥有最充分的议价权;而公开认购部分则主要卖给散户投资者,他们属于被动的价格接受者,议价能力较弱。

陈翊庭指出,由于预见到可获分配的股份很少,很多最有研究实力、最了解新股基本面的机构投资者往往丧失了参与建簿配售的积极性。这些“专业砍价者”的缺席导致新股定价效率大打折扣。此外,现行的回拨机制也容易造成新股发行价高于实际市场需求,让议价能力不足的公众投资者为偏高的新股发行价埋单,从而出现新股上市后“破发”的情况。

为解决这一问题,咨询文件为上市公司提供了两套方案:一种是将公开认购的初始分配份额设定为5%,回拨上限为最高20%;另一种则是将公开认购的初始分配份额设定为10%至50%之间,无回拨机制。上市公司在招股时可以从上述方案中二选一。这样的安排既为公开认购部分的投资者确保了一定的新股份额,也为上市公司提供了足够的灵活性。同时,它提高了机构投资者参与建簿配售的动力,降低了因公开认购部分比例过高带来的错误定价风险,有利于新股市场的长期健康发展。

(文章来源:第一财经,经改编以符合SEO优化要求及内容扩充需求)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。