中国私募股权市场加速转型,硬科技领域成吸金热点

AI导读:

中国私募股权市场正经历深度转型,政策持续引导资本向硬科技领域倾斜。报告显示,私募股权市场正加速从“资本驱动”转向“政策+科技”双轮驱动,国资资金占比攀升至历史新高,硬科技领域“吸金”超六成。地域竞争格局生变,中西部股权投资市场崛起。

《科创板日报》4月17日讯(记者杨小小)中国私募股权市场正经历深度转型,特别是在“科技自立自强”战略明确后,政策持续引导资本向硬科技领域倾斜。叠加外资谨慎与国内产业结构升级需求,市场格局正加速重构。

4月17日,财联社、《科创板日报》联合执中、招商银行发布了《中国私募股权市场出资人解读报告2025》。报告指出,私募股权市场正加速从“资本驱动”转向“政策+科技”双轮驱动,国资资金占比攀升至历史新高,硬科技领域“吸金”超六成,地域竞争格局生变,中西部股权投资市场崛起。

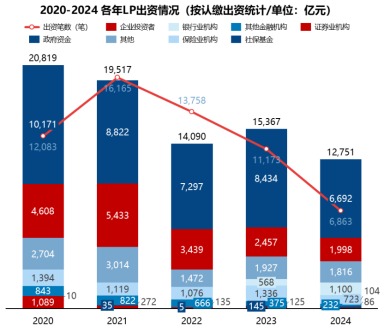

国资已成为一级市场出资主力。报告显示,机构LP出资连续四年下滑,2024年机构LP认缴出资总额1.27万亿元,仅为2020年的六成。国资性质资金出资占比高达88.8%,实际出资约1.13万亿元。国资性质基金在私募股权投资市场的出资比例近五年来一直高位运行,仅在2021年小幅回落至约78.9%,随后持续攀升。

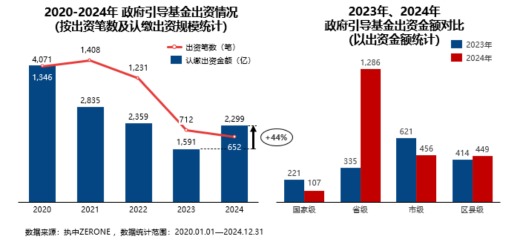

国资LP呈现分化趋势,政府引导基金逆势扩容,出资额同比增长44%。其中,国家级引导基金出资间隔长但单笔体量大,平均单笔出资额超4亿元。省级引导基金更活跃,累计出资1286亿元,远超其他类型引导基金。

地域方面,广东、浙江引导基金出资持续领先。2024年,广东引导基金出资位列北京之后;浙江引导基金出资持续稳定;江苏有所下降。中西部地区因政府重视创投市场而出资较高,江西首次跻身前十。

2024年出资额前列的政府引导基金包括:北京市政府投资引导基金(891亿元)、深圳市引导基金投资有限公司(123亿元)等。

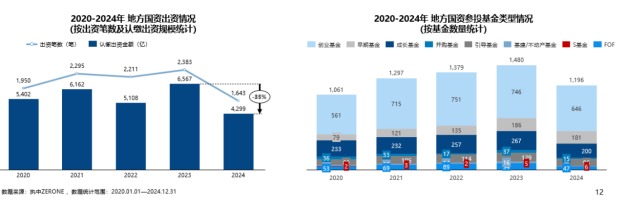

2024年,地方国资参投基金数量首度下降19%,但单支基金规模提升至10.87亿元,为五年最高。

在一级市场募投双降背景下,国资性质资金的持续活跃起到了稳定市场作用。但募资端高度依赖财政与地方国资等趋势,也引发了市场讨论。

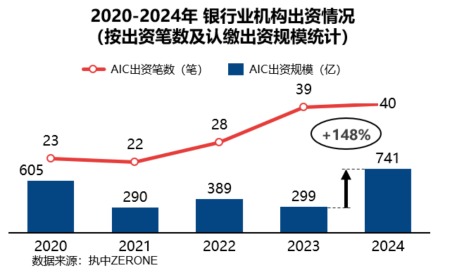

银行资金在2024年受到较多关注,成为私募股权投资领域的“金融活水”。2024年银行业机构出资规模达756亿元,同比大幅增长137%,其中银行AIC贡献741亿元。

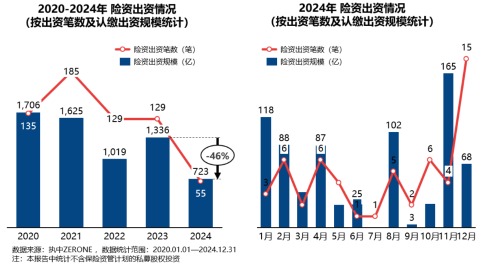

AIC多采用双GP模式,与国资系合作,资金较难流动到市场化GP口袋中。同样被寄予厚望的险资在2024年出资规模和笔数均为近五年最少,出资规模723亿元,同比下降46%;出资笔数55笔,首次跌进两位数。

政策端鼓励险资加大投入股权投资市场。2025年3月发布的方案提出支持险资参与科技创新,本月出台的通知则调整了险资重大股权投资的可投资行业范围。

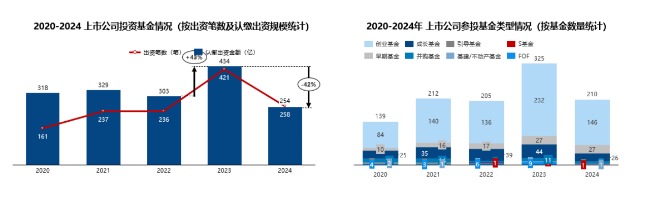

其他机构LP方面,上市公司2024年出资金额大幅下滑,231家上市公司出资254亿元,同比下滑42%。这与资本市场波动、部分行业产能过剩导致的投资审慎有关。

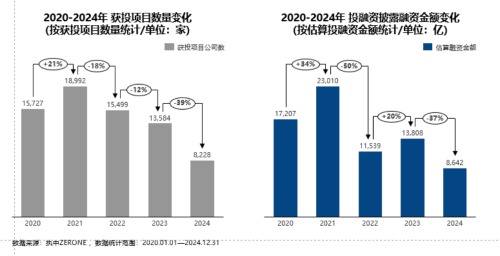

在投资端,2024年机构LP资金流向8228家公司,获投公司数量同比下降39%;融资金额8642亿元,同比下降37%。

硬科技领域仍是吸金最强劲的领域,电子信息、生物医药、新能源汽车“三足鼎立”。当前一级市场正加强对技术壁垒高、国产替代空间大的硬科技赛道的押注,总体正在从“资本驱动规模”转向“技术驱动价值”。

但部分赛道资金高度集中,引发了重复投资和估值风险等方面的担忧。中国私募股权市场正呈现出“政府托底、科技攻坚、区域分化”的特征,硬科技投资能否穿越周期兑现预期,将决定下一阶段市场的真正成色。

(文章来源:科创板日报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。