复旦大学成立计算与智能创新学院,打造全球一流研究型学院

AI导读:

复旦大学宣布成立计算与智能创新学院,整合多方资源,打造全球一流的计算与智能领域研究型学院。该学院在最新QS世界大学学科排名中表现优异,复旦计算机学科历史悠久,通过改革和创新教学模式,力求实现复兴。

4月18日,复旦大学计算与智能创新学院宣告成立,标志着复旦大学新工科布局的最后一块“拼图”完成。此举旨在打造全球一流的计算与智能领域研究型学院。

该创新学院以计算机科学技术学院为基础,整合了软件学院、国家保密学院、密码学院、网络安全学院,并纳入大数据研究院、复旦大学人工智能创新与产业(AI³)研究院、金融科技研究院、先进计算系统研究院等科研机构。

在最新国际高等教育研究机构(QS)公布的世界大学学科排名中,复旦计算机科学与信息系统学科跃升至全球第39位,中国内地排名第5,彰显其强劲实力。

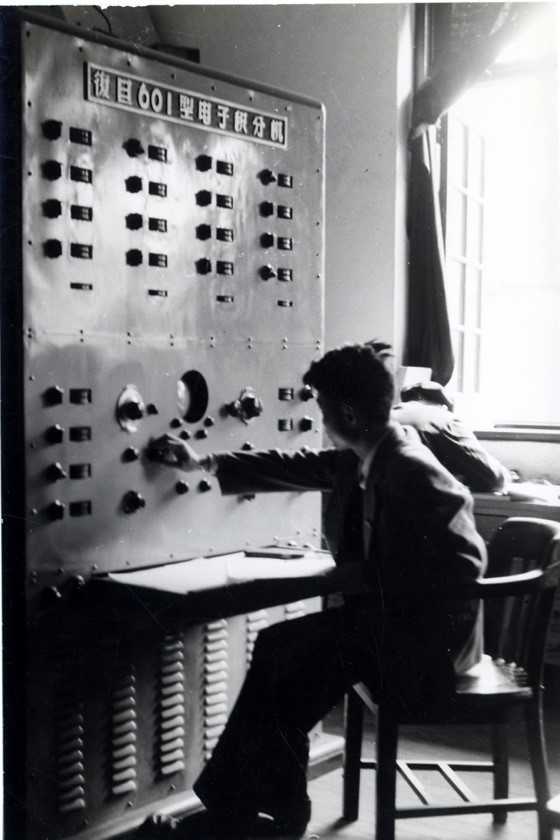

复旦计算机学科历史悠久,曾参与研制我国第一台电子模拟计算机,并成为中国首批独立建计算机科学系的高校之一。

我国第一台电子模拟计算机见证了复旦计算机学科的辉煌历史。

面对国内工科强校的竞争,复旦计算机学科通过整合资源和创新教学模式,力求实现复兴。

【师资“画像”】

复旦大学计算机科学技术学院位于江湾校区,其学科发展得益于数学和物理的交叉融合。老一辈科学家如苏步青先生等,支持数学系教师参与计算机研制,为计算机科学系的筹建奠定基础。

学院师资规模虽不大,但科研力量雄厚,倾向于在国际前沿领域开展突破性、原创性研究。这种科研文化滋养出师生共创、共同成长的模式。

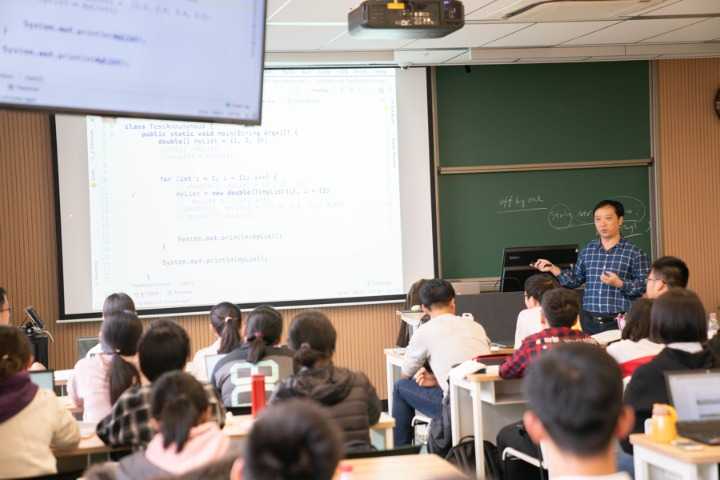

学院教师授课风采展示了其专业水平和育人理念。

学院推行代表作制度,尊重学术自由,鼓励教师自由探索。同时,与产业界紧密合作,为学生提供实践机会,培养解决实际问题的能力。

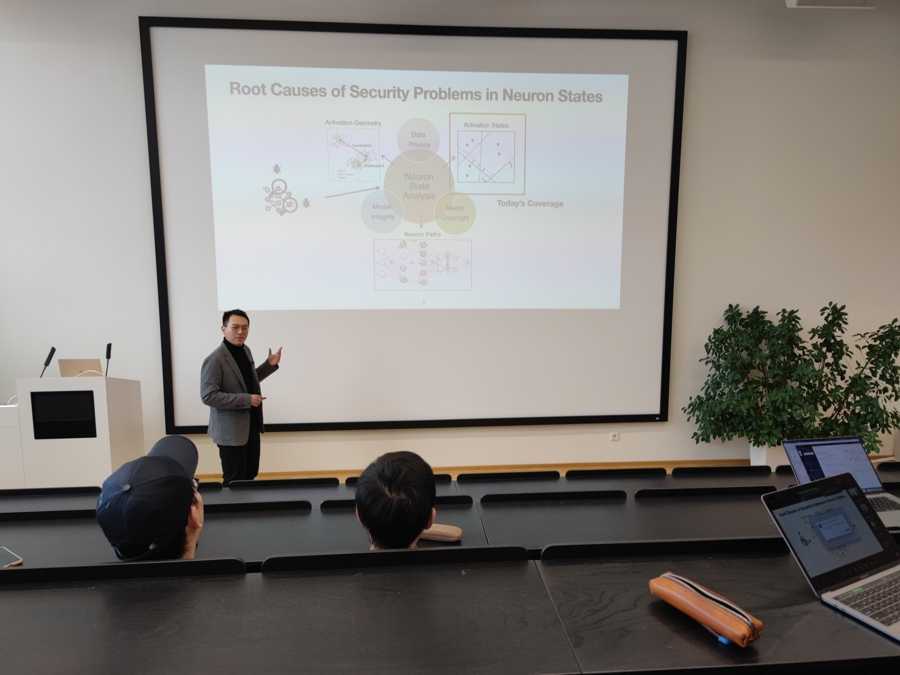

2023届博士毕业生潘旭东在AI安全领域取得重大突破,其研发的技术已应用于百度、阿里和华为等头部国产大模型厂商。

潘旭东如今已成为学院副研究员,继续为AI安全领域贡献力量。

【技术迭代下的学生培养】

随着技术不断迭代,计算机学科面临新的挑战。学院认为,排名和指标体系不应成为科研风向标,而应构建自主知识体系,聚焦国家战略需求和行业技术痛点。

学院推出CFFF智算平台,为学生提供超常规的“算力基建”,支持其开展前沿研究。至今,已涌现出一批有影响力的成果。

2024届博士毕业生孙天祥是国内首个类ChatGPT对话式大型语言模型MOSS的主要研究人员,在人工智能领域取得显著成就。

学院首批建设的110余门AI课程将完成首轮开课,为学生提供以成长为中心的AI教育体系。

【淡化绩点,突出专业素养】

复旦大学校长金力强调新工科建设的目标是“从0到10”的系统创新能力。新成立的计算与智能创新学院将统一于用系统观为AI+提供核心能力。

学院谋划本研融通改革,推行国际化、产学合作和学科交叉融合等开放式培养模式,同时淡化绩点,突出专业素养和创新能力要求。

学生实践参访中国电信,了解产业前沿动态。

学院与阿里、华为等企业开展合作,共同培养符合产业发展需求的人才。

学生在商汤实践参访,提升专业素养和实践能力。

学院按照人才培养目标导向,以系统化思维重新设置课程,增开符合技术发展潮流和产业急需的课程。

未来,复旦计算机学科将迎来更快增长,我们拭目以待。

(文章来源:上观新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。